FROM FIELD

小沢 勇人

FIELDISM

Published on 2012/06/14

信濃鱒と出会って

2011年9月、長野県

アングラー・写真=小沢 勇人

文=佐藤 英喜

長野県は、海のない土地だ。そこに生まれ育った小沢さんは、当然海から遡上してくる鮭もサクラマスもその存在を身近に感じることはなく、それらは全てテレビや雑誌の中での出来事だった。

釣りの対象魚といえば地元の渓流で釣れるアマゴやイワナ。それが常で、だから例えば50~60㎝というサイズの魚にはまるで現実味がなかった。今から20年ほど前、1990年代前半のことだ。

しかしある時、そんな小沢さんに大きな転機が訪れた。

友人の誘いで、同じ長野県内ではあるが地元からちょっとばかり離れたとある川に車を走らせた時のこと。そこで彼は、釣りに対する世界観をガラリと一変させる魚に出会った。

「初めて信濃鱒を目の当たりにした時は、ほんとに衝撃的だった。海外のサーモンでも見てるような感じ。ただデカいだけじゃなくて、そのスタイルといかつさに一発で虜になった」

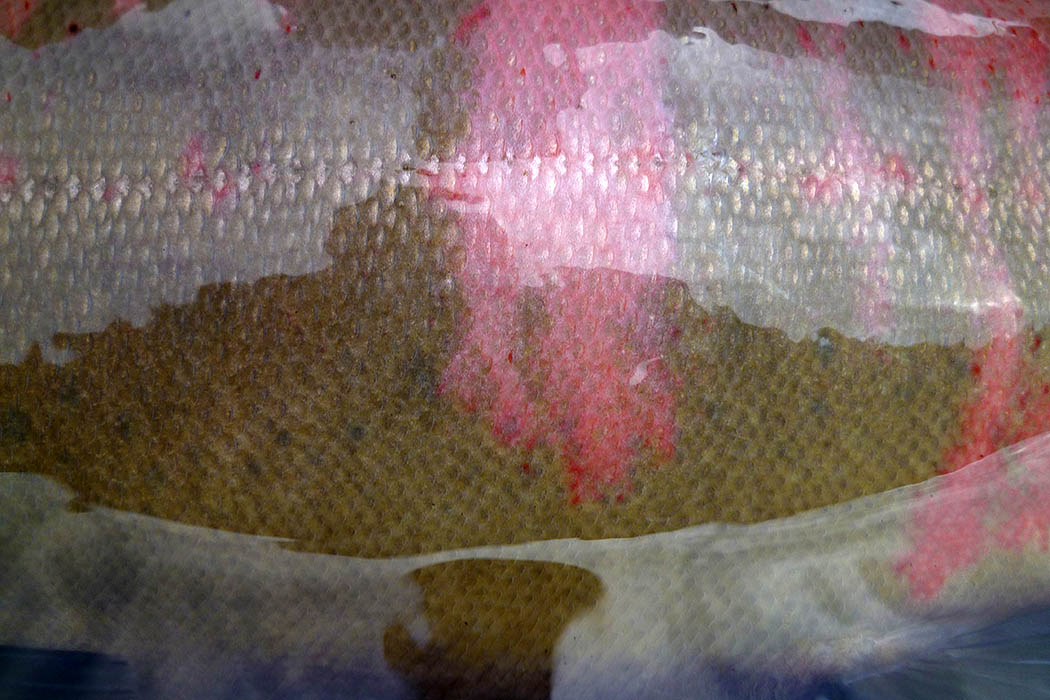

『信濃鱒』というのは、のちに伊藤秀輝が名付けたもので、それがどんな魚であるかは昨年小沢さんが釣り上げた61㎝の写真を見てほしい。これが信濃鱒の究極の姿。長くこの個体群を追い求め、そして実際に手にしてきた小沢さんをして「これほどの個体はもう釣れない」と言わしめるほどの魚だ。

異次元の迫力。サイズは61cm。背中の盛り上がりに目を奪われる

-

小沢さんのひとつの夢が叶った瞬間

20年前に話を戻すと、初めてその川を訪れた時、小沢さんが目撃した信濃鱒は落ち込み下の白泡で惜し気もなく魚体を見せつけて、しきりにジャンプを繰り返す魚だった。

「当時は釣り人が少なくて魚の個体数も多かったから、なかには警戒心の薄い魚もいて、比較的簡単に魚の姿は見れたんだ。それでも、その時はどんなに頑張っても釣れなかった」

その頃はトラウトのルアーフィッシングといえばサイドやダウンクロスの釣りが当たり前の時代で、それはそれでもちろん有効なケースもあるのだけれど、信濃鱒には全く通用しなかったのだ。

「完敗(笑)。まるで相手にされなかった」

しかしその魚体は、脳裏に焼き付いて離れなかった。

「寝ても覚めても、だよね。魚体の素晴らしさに完璧に魅せられてしまったし、何より、歯が立たないからこそ熱くなった。それからはもう、この魚のことばっかり考えてた」

どうしたら口を使ってくれるのか。小沢さんは信濃鱒と出会って、釣りをより深く探究していった。そしてこの魚を追い求める過程で、技術だけではなく、釣りには絶対的に必要不可欠な釣り師としての嗅覚やひらめきといったものも自然と養われていった。よく伊藤が、「小沢さんはいい魚に歩み寄る能力がズバ抜けている」と口にするが、それに対し本人は、「自分にそういうものがあるとしたら、この魚に鍛えられたものだと思う」と語る。

小沢さんが遂に初めて信濃鱒を釣り上げたのは1995年のことで、その時は興奮のあまり足がガクガク震えたという。

「ほんとに嬉しかった。何としても釣りたかったから。魚釣って足が震えたのなんて、あれが初めてだな。60cmのかっこいい雄でさ、1本釣ったらもっと釣りたいって、さらにのめり込んだね」

最初の1本を手にしたあとは、それから5年連続で信濃鱒を釣ることに成功した。この魚の性質を着実に理解し始めていたことが少しずつ釣果となって表れていった時期だと小沢さんは振り返る。

その後は川自体の不振がしばらく続いたことと、渓流のアップストリームの釣りそのものの面白さに興味が向かい様々なフィールドで腕を磨くようになったことで、次第に小沢さんと信濃鱒のあいだには距離ができるようになっていたのだが、再び熱がぶり返すまでそう時間は掛からなかった。

そうして信濃鱒と出会い、現在に至るまで深く関わってきた小沢さんの釣り人生、そのひとつのハイライトが昨年9月、61cmを釣り上げた瞬間だ。

「同じ信濃鱒でも、40cmと60cmの魚とでは警戒心の強さが全然違う。もうずっと見てきたから、それはハッキリと言える。60クラスになると、ルアーを追って食うってことがまずないし、一度でも人の存在に気付いたら絶対に口を使わない。だから、そのクラスの個体を狙うなら必然的にアップの釣りになる。釣り人もどんどん増えて魚がとんでもなくシビアになってるから、そういう意味での難しさは以前より確実に増してる。ただその反面、道具の面ではずいぶんと狙いやすくなった。信濃鱒を狙い始めた頃は、操作性のいいライトタックルであのサイズの魚を獲れるロッドがなかったから。今はカスタムがあるし、それに、アップでのヒラ打ちをばんばんこなせる蝦夷がある。このアドバンテージは計り知れないよ」

ガンガン瀬の岸際に大きな岩があり、その裏側に弛みができていた。下流側から見て、岩の右脇にルアーを送り込める筋があった。小沢さんは蝦夷65Sファーストを結んだ。

「その弛みにいる魚を誘うには、もうその筋しかなかった。ミノーを着水させたら吸い込ませるようにして送り込んで、タナに入った途端にギラッ、ギラッとヒラを打たせる。とにかく、通すラインとタナが少しでも外れると反応しないね」

およそ15投目、薄ピンク色に染まった魚体が、フッと頭を振って口を使うのが見えた。アワセを入れると魚は猛然と首を振ったあと、流れに乗って足下まで寄ってきた。そして釣り人の姿を見たところで、ぐるっと反転し今度は上流に向かって走り始めた。

「その反転した瞬間だね、こいつは太い! すっげえ幅だって思ったの」

暴れる魚をいなして、何とかネットに収めた。必死だった。釣り人生の転機となった運命の魚とも言える信濃鱒、その至高の姿が目の前にあった。

「自分にとってはパーフェクトな魚体」

とつてもない太さ、素晴らしいプロポーション

パーマークの名残がしっかりと見えた。しかし、だからといってこの魚がアマゴだとはならない。 棲息環境や系統を含め総合的に判断すれば、もちろん信濃鱒は「マス」なのである

写真に収めようとネットに横たえた魚体に、パーマークの名残が見て取れた。貴重なものだが、しかし、だからといってこの魚をアマゴと判断するのは早計である。伊藤によれば、こうしたパーマークの名残は降海型のマスにもウロコの下に見られることがあるという。アマゴなのか、マスなのか、それはパーマークの有無だけでなく、棲息環境や系統を含め総合的に判断していくべき、というのが現在の伊藤の考えで、信濃鱒はもちろん「マス」なのである。

長く信濃鱒の系統に惹かれ続けてきた小沢さんにとって、間違いなく一番の個体。サイズ、プロポーション、顔のいかつさ、色合い、コンディション、どれを取っても非の打ちどころがない。

釣りに完結ということはないけれど、ひとつの夢が叶ったと、小沢さんは静かに語った。

【付記】

すごい魚、いい魚の定義はさまざまあるけれど、僕もこの信濃鱒を初めて生で目にした時は、モノの違う迫力に鳥肌が立ちました。あの強烈な印象は今でもはっきりと残っています。あれは今から9年前、トラウティストvol.11「究極のマス」の取材で伊藤がカメラの前で釣り上げたのが信濃鱒でした。数時間、アップでひたすら誘い続け、異常なまでの警戒心を持った鱒が遂に口を使った時には頭が真っ白になりつつシャッターを切りました。見事な雄を手にした伊藤が、魚を見ながら「この鱒はニッポンの財産だよ」と言っていたのを覚えています。今回の小沢さんの魚もまさに一生モノでしょうし、伊藤は写真を見てこう言います。「これを超える個体は、もうきっと出ないだろうな。魚に感謝だし、やっぱり小沢勇人はすごい」。長年の熱い思いが結実した素晴らしい魚だと思います。

TACKLE DATA

| ROD | Expert Custom EXC510ULX/ITO.CRAFT |

|---|---|

| Expert Custom 600ULX/ITO.CRAFT | |

| REEL | Cardinal 3/ABU |

| LINE | Super Trout Advance VEP 5Lb/VARIVAS |

| LURE | Emishi 65S 1st/ITO.CRAFTBalsa Emishi 50S/ITO.CRAFT |

| Balsa Emishi 50S/ITO.CRAFT | |

| LANDING NET | North Buck/ITO.CRAFT |

ANGLER

2024年フィールドスタッフ卒業

1965年長野県生まれ、長野県在住。茅野市在住のトラウトアングラー。野性の迫力を感じさせる渓流魚を追って、広大な本流域から小渓流まで、シーズンを通して釣り歩き、毎シーズン素晴らしい魚達との出会いを果たしている。地付きの魚であり、少年時代からの遊び相手であるアマゴに対してのこだわりも強い。