| 大ヤマメの世界 その8 「野性へのこだわり」 伊藤秀輝 |

文=佐藤英喜

TACKLE DATA

rod:Protomodel/ITO.CRAFT

reel:Cardinal 3/ABU

(tune-up)Mountain Custom CX/ITO.CRAFT

main line:G-soul X8 Upgrade PE 0.6/YGK

lure:Bowie 50S/ITO.CRAFT

|

|

【最高の被写体】

ヤマメの写真を撮るのが好きだ。

カメラのファインダーを覗きこんで、数十センチ先のヤマメに焦点が合った途端、それまで聞こえていたはずの瀬音や木々のざわめく音が急速に小さくなっていく。さんざん山と川を歩き回った疲労も喉の渇きも忘れてしまう。それくらい没頭する。

色鮮やかで、何より個性豊かなヤマメは、さらに眺める角度や光の加減によってもその表情を目まぐるしく変える。肉眼で見るよりも不思議とレンズ越しに眺めることで、そこに感じている美しさや険しさや力強さがより明確になり、その魚の持つ個性にパシッと心の焦点を合わせることができる。そんな気がしてならない。だから、家に帰って写真を見返すことよりも、むしろ写真を撮る行為そのものが楽しくてしょうがない。

振り返ると、かつて釣り雑誌の編集者時代にそうしたヤマメを撮る楽しさを何倍にも膨らませてくれたのが、伊藤秀輝が釣り上げた数々の素晴らしいヤマメ達だった。

なかでも特別な存在だったのが、本ヤマメである。

本ヤマメはこれまで人の手によってヤマメが放流されたことのない水域で、独自に世代交代を繰りかえしてきたヤマメの天然種だ。長年伊藤はライフワークとして東北の山と川に、彼らを追い、ひとり注意深く観察と記録を続けてきた。

存在自体が稀少な本ヤマメだが、独特の美しい発色やグロテスクな迫力、ハッと息を飲むほどの強い個性を放つその姿は撮影者にとっては衝撃の連続であり、撮る楽しさだけでなく、ヤマメを取り巻く環境についてまで深く考えさせられることとなった。僕は本ヤマメを通じて、ますますヤマメという被写体にのめり込んでいったのを覚えている。

「質はサイズを超える」

伊藤がよく口にする言葉だが、その言葉にヤマメという魚の魅力と伊藤ならではのこだわりが詰まっている。

「魚を見る目を養えば、ヤマメ釣りはもっと奥深く、もっともっと面白くなる。例えるなら、花とか陶芸品の品評会に似てるよね」

面白い例えだと思った。確かにそうかもしれない。素人の目には1位の作品も10位の作品も同じように見えて、その道のプロの目には瞬時に見極められる大きな価値の違いがある、なんてことは珍しくないのだろう。

釣り上げたヤマメにメジャーを当てる。その示す数字は誰にでも分かるけれど、「質」についてとなると、釣り人の魚を見る目が問われる。

誰よりもヤマメの質にこだわる伊藤は言う。

「パーマークの出方や色合いはもちろんのこと、シルエット、ヒレの形や大きさや色、各パーツのバランス、ウロコのきめ、背中や目の黒点、顔付き…、他にも見る所はたくさんあって、いろんな川で数多くのヤマメをつぶさに観察することで少しずつ魚を見る目が養われていく。部分部分のわずかな違いや、その違いの意味するものが分かってくる。それは、その川に昔からいる純粋な天然種なのか、それともその野生と放流魚、両方の血筋を汲む混血種なのか、はたまた放流魚であればどれ位のサイズでいつ時期に放たれた個体なのか。あるいは、居着きの個体なのか遡上タイプなのか。川で育つヤマメの姿には、どんな環境の中をどう生き抜いてきたか、その生き様がハッキリと映し出されてるんだよ」

ヤマメは最高の被写体であると同時に、優れた観察眼を持つ釣り人にとっても興味の尽きない生涯の熱中対象なのである。

【空白の10年】

ここに掲載したヤマメを、ぜひじっくりと眺めて欲しい。

質はサイズを超える。その最良の教材となるヤマメが伊藤のネットに収まっている。サイズも見事なのだが、ヤマメの質を追い求めてきたからこそ出会えた個体だ。

顔の先から尾ビレの端まで全てが美しく調和した、厳しい自然に育まれた結晶。純血を保ったネイティブ、本ヤマメの凄さがその姿に現れている。

実は、このヤマメが釣れた川で、過去に伊藤は、野生の迫力を全身にまとった43cmもの大ヤマメを手にしている。2006年発行の雑誌「トラウティスト」vol.14に掲載したヤマメがそれだ。(この「大ヤマメの世界」その2にも掲載している)

これまでも取り上げてきたが、伊藤は「マスの血が一切混じらない100%ヤマメの血をもった居着きの個体」を自らの理想のヤマメとして思い描いている。この43cmは、そういった大ヤマメに対する価値観を方向づけるきっかけとなった魚であり、「俺はこういう魚が釣りたくて釣りをしてるんだという理想像を具現化してくれたヤマメ」と語っている。

気付けば、あれから10年もの歳月が流れていた。

この川に限らず、この10年のあいだにヤマメを取り巻く環境は大きく変わった。人間の手や自然の猛威によって、多くの川が本来の渓相を留めていない。もちろん、それを補うべく渓魚の放流も行なわれてはいるが、もともと本ヤマメの棲む水域は養殖魚の放流がないからこそ天然種が残っている。だから、ひとたび個体数が減ってしまったら自然の回復力に頼るしかないのだ。それには相当の時間を要することは想像に難くない。

「この川について言えば、釣り人の数が増えて、特にエサ釣り師が貴重な魚とも知らずに稚魚を持ち帰ることで、一気にヤマメの個体数が減ってしまった。いろんな川のヤマメを数多く見てきたけど、この川のヤマメが見せてくれる迫力は本当に類を見ないんだ。何とかまた出会いたいと願って年に数回様子を見に来ても、やっぱりダメかぁ…って落胆するのが常だったね」

10年前当時、この川における40cmクラスの大ヤマメの可能性について、「1年に1匹か2匹、生まれているかどうか」と話していた伊藤だが、現状では「5、6年に1匹」その程度の可能性しか見い出せないと言う。

しかし、運命の時は何の前触れもなくやって来たのだ。

年に数回のうちの1回、その日も水中のミノーに追尾するヤマメの影はなかなか見えなかった。たまに手の平サイズの小さなヤマメが追ってくると、伊藤はその姿を確認しただけで、あえて口は使わせなかった。

そうして様子を見ながら釣り上がっていった先の淵で、それは起こった。

伊藤の背中越しに水面を見ていて、本当に我が目を疑った。

少なくとも僕は想像もしていなかった大きさのヤマメが、伊藤の操るミノーを追ったのだ。

「俺も正直、まさか!と思ったね」

とは言え、伊藤の釣りはいつも通り冷静そのものだった。

「一瞬まさかとは思っても、すぐに脳が切り替わるんだよ。集中力が高まって、逆に魚の動きがスローに、よりハッキリと見える」

普通なら緊張で体が硬直してしまうところだが、それはもう経験値によるものだろう。

伊藤は、追ってきた大ヤマメの姿を見て、間合いを計りながらさらに誘って誘って、ルアーに口を使うところまで魚の興奮が高まった瞬間、あり得ない落ち着きぶりで口を使わせた。立ち位置からの距離、3mの所で、水面がぶわっと盛り上がった。アワセを決めると幅広の魚体がもんどりうって暴れ、水しぶきと流れのヨレの奥に鮮やかなパーマークが見え隠れした。誇張なく、心臓が飛び出しそうになった。

ランディングしたヤマメを見て伊藤は、ガッツポーズを決めるわけでも歓喜の声を上げるわけでもなく、静かに笑みを浮かべ、こちらを振り返った。失われた10年と、そのあいだ願ってやまなかった出会いを噛み締めるように、笑った。

「奇跡だよな、これこそ」

沈黙の10年を打ち破ったのは、とてつもないヤマメだった。

【共有するということ】

鼻の落ちた38cmの雄ヤマメが、伊藤のネットに収まっている。

獣じみた、いかつい顔に見入る。頬の筋肉がぱんと盛り上がり、下アゴも太い。伊藤に聞くと、これは魚食性の強さを表していると言う。尾ビレの付け根も幅があって太い。この部分のフォルムにも伊藤によれば野生か放流魚かの素性を知る鍵があるのだが、その辺りのさらにくわしい話はまた別の記事で改めて取り上げたいと思う。

鼻先から背中へと続く流線形が美しく、惚れ惚れする体高のボディには、青いパーマークが驚くほど鮮明に浮かんでいる。しかも腹部全体を細かいパーマークが覆うマダラだ。きめの細かいウロコは質感が綺麗で、ベージュの肌の側線上にフワッと広がる淡いピンクが艶かしい。ヒレはみなピンピンに角張っていて、全てのバランスも見事。

なんという迫力、なんという美しさだろうか。

完全無欠の完璧な魚体である。写真はシンプルに、正直に撮ればいい。何かを強調する必要もなく、ただただリアルに写す。魚体のシルエットが歪まないよう底石を整え、せっかくのパーマークと色彩が飛んだり陰ったりしないように、またウロコのきめの美しさがきちんと伝わるようにヤマメを横たえたら、そのボディの面に対して出来る限り垂直にレンズを構える。

真正面からのアングル。かっこいい魚ほどそのあるがままの姿を写す必要がある。

もちろんサイズに関しても数字を書く以上は何かしら対象物が必要となるけれど、内径がぴったり30cmのノースバックがいつも写真の中ではモノサシの役割を担ってくれている。

ちょっとばかり格好つけて言うと、それはその魚の偽らざる個性を伝える責任ある一枚だ。素晴らしいヤマメだからこそなおさら、何より先にその写真を撮りたい。

レンズ越しに次の構図を探していると、迫力満点の本ヤマメがファインダーの中でこちらを鋭い眼光でにらんでくる。いいヤマメほど何枚撮っても撮り足りない。

伊藤はこう言った。

「今度いつ出会えるか分からないヤマメ。こんな時代だから、もう見られなくなるかもしれない。だからこそ、この感動を写真を通して、ヤマメを愛するみんなと少しでも共有したい。

この本ヤマメは、完璧に文句ナシだよ」

このヤマメの姿に、ヤマメ好きの釣り人はきっと何かを感じるだろう。大げさに書けば、夢や希望みたいなものだ。フィールドにはまだこんな凄い野生が潜んでいたんだぞと。

伊藤秀輝はそんな奇跡を探して、川を歩いている。

|

|

|

|

| 大ヤマメの世界 その7 「経験が導き出す真実(後編)」 伊藤秀輝 |

文=佐藤英喜

TACKLE DATA

rod:Expert Custom EXC510ULX/ITO.CRAFT

reel:Cardinal 3/ABU

(tune-up)Mountain Custom CX/ITO.CRAFT

main line:Cast Away PE 0.6/SUNLINE

lure:Bowie 50S/ITO.CRAFT

|

|

連日うんざりするほどの猛暑に見舞われていた頃、素晴らしい体高と美しい質感を兼備した35cmの居着きヤマメを手にした前回の釣行。しかし、まだこの川での本当のドラマは完結していない。さらなる可能性を追いかけ、再訪したのは約3週間後のこと。

時期が時期だけに、魚達のスレは日を追うごとに進行しているはずだが、それはどこの釣り場でも同じことである。

「まあ、今時のいいヤマメはルアーを追ったとしても、ハナから疑って、警戒してるよね。それを前提に釣りを組み立ててる」

川に着くと、前回よりもいくぶん水が高い気がした。警戒心のひときわ強い大型の居着きヤマメが、この程度の水の動きでそれまでのスレがリセットされるとは到底思えないけれど、悲観ばかりしても仕方ない。夢を抱きつつ流れにミノーを通していく。

前回とは違う区間だが、相変わらず魚の数はぱっとしない。ただ、型は小さくとも、時折反応を見せるヤマメはみな体高があり、ルアーをくわえた後の暴れ方も激しい。

「この川の親分が釣りたいんだけどなー」

そう言いながらリリースされたヤマメは、これまた勢いよく流れの中へ消えていく。

流れの押しが程良く効いたブッツケのポイントが現れた。いいフトコロだが、ややこしく小枝を伸ばす太い倒木が沈んでいて、魚的にはさらに好ましい隠れ家に、また釣り人的には非常にやっかいな難易度の高いポイントを形成していた。

小枝のかたまりに、赤と黄色の小さな短冊のようなものが遠目にチラチラと見える。エサ釣りの目印だ。よく見ると、枝に仕掛けが絡まっている。たまに見かける光景だが、確かにこのポイントはエサを流すのも難しい。

伊藤がいつものリズムでミノーを飛ばし、倒木のキワに正確に落とす。そして、細かなトゥイッチでヒラを打たせる。魅力的な流れのヨレが水没した倒木をかすめている。

ルアーはバルサミノー、ボウイ50S。前回35cmを釣り上げたインジェクションの蝦夷50Sファースト・タイプⅡとは、素材、ボディ形状、リップ、ウエイトを含めた全ての設定が異なるので、当然ヒラ打ちの質も違う。

「ファーストの、ドパッと背中を倒して、より時間を掛けたヒラ打ちと、ボウイのよりハイレスポンスで変幻自在なヒラ打ち。このコンビネーションが間違いなく、今の釣果を支えてくれてる大きな要因になってる」

反応する魚は見えないが、構わず倒木のキワにキャストを続ける。

その魚にとって魅惑的なヒラ打ちを、速い手返しで、一刻みの狂いもなく続けなければ釣れないヤマメがいると伊藤は言う。スレた大ヤマメは決まってそうだ。くすぶっていた闘争心に仮に火が点きかけたとしても、ひとつの操作ミスによって大ヤマメのテンションは一気に落ちてしまうと言う。

「ミスキャストで近くの枝にルアーを引っかけたりしたら当然ゲームオーバーだし、例えばライントラブルでたった数秒手返しを悪くしたり、ルアーのアクションをたったひとつのピッチでミスっただけでも口を使わない魚がいる。本当にシビアな魚は、ノーミスでやっとひとつの可能性が生まれる。いつもそう思って釣りしてるよ」

伊藤がよく口にすることだが、経験からそのことを身を持って学んでいるのだ。

自分だったら、すぐ枝に引っかけてザバザバと回収に行って終わりだな、と思いながら伊藤の正確無比なキャストを眺めていると、そこでドラマは起きた。

何投したかは数えていないが、この複雑なポイントに守られていたのだろう大ヤマメが、流れの中でぐわっとひるがえった。伊藤がアワセを決め、瞬時に倒木の下に潜ろうとする大ヤマメの動きを止める。その魚体が水中でもんどりうつ光の大きさに鳥肌が立った。

ヤマメは倒木の下に潜るのをあきらめ、今度は流れに乗って下流にくだった。ゴーイチULXが弧を描く。2週間前に35cmをヒットさせた時よりもさらに大きくしなっている。あの時はファイト中も伊藤の顔に笑みがあったが、今回は一段も二段も違う必死さがヒシヒシと伝わってきて、見ている側も息が詰まりそうだった。

伊藤が歓喜の声と共にすくい上げた大ヤマメは40.5cm。体高と厚みのある痺れるようなプロポーション、何よりパーマークと繊細な色彩を浮かべ、40cmを超えてもなおヤマメらしい美しさを失わないその姿に目を見張った。前回のヤマメと比べ、ボディの太さやウロコのきめの細かさは共通しながらも、さらにブルーのパーマークがよりハッキリと浮かんでいる。

「こういうヤマメがいるということが、モノ作りを含めて全ての原動力だよね。実際に魚を釣り上げて、じっくり眺めて、もっともっと感動したい。その思いで走ってる」

これまで様々な河川を歩き、ヤマメを探し、いろんな特徴の個体を釣ってきた。そこから自分の理想のヤマメを思い描き、それを釣るために必要なことを考えてきた。改めて言うまでもないことだが、そのヤマメ達の存在こそが伊藤を駆動し続けている。

釣果イコール、理論や技術の確かさ、とは言い切れないけれど、しかし、それを何シーズンもコンスタントに続けることができれば話は別だ。前編で取り上げたヒラ打ちの有効性にしても、年々厳しさを増す現在のシビアな渓流でこそ重要な意味を持つ。

この大ヤマメを含め、これまで伊藤が手にしてきた数々のヤマメ達は、彼の経験が導き出した紛れもない真実の証だと思う。

|

|

|

|

| 大ヤマメの世界 その7 「経験が導き出す真実(前編)」 伊藤秀輝 |

文=佐藤英喜

TACKLE DATA

rod:Expert Custom EXC510ULX/ITO.CRAFT

reel:Cardinal 3/ABU

(tune-up)Mountain Custom CX/ITO.CRAFT

main line:Cast Away PE 0.6/SUNLINE

lure:Emishi 50S 1st Type-Ⅱ/ITO.CRAFT

|

|

伊藤は、つぶさにヤマメを見ている。魚体の特徴だけでなく、ルアーに対する反応や普段の捕食行動を本当によく観察している。生態・習性を含め、魚から直接学んだことが経験として生かされているからこそ、伊藤の釣りスタイルや道具は理にかなっている。

一方、チェイスしたヤマメも、ルアーの泳ぎを注意深く見ている。

「ルアーにスレた魚だったらなおさらだよね。えっ、ここまで見てるの?って思うくらい、人間には見て取れないようなわずかな違いまで見極めてる。ミノーより分かりやすい例を挙げると、たとえばスピナーが主流だった頃、警戒しながら追ってきたヤマメは、ブレードの回転数が(最適な回転速度より)一割速かったり遅かったりするだけで見切る。スプーンで言えば、流れの巻き返しでウォブリングのバランスが一回崩れただけで見切ってしまう」

ミノーと違いリップと浮力を持たないスピナーやスプーンを、流れに合わせてスローに引きながら一瞬の『死に体』も作らずアクションさせ続けるには、非常にシビアな操作が必要となる。リーリングもロッドワークも、ミスの許される許容範囲がミノーよりずっと狭い。

「だから、スピナー、スプーンをきっちり操作できる人は、ミノーの釣りでも、リールを必要以上に巻き過ぎたりすることがない。ましてトゥイッチのタイミングが少しでもズレるなんてことは絶対にない。流れに合ったドンピシャの操作が当たり前にできるんだよ」

では、ミノーにチェイスしたヤマメの場合はどうなのか。彼らはミノーのどんなアクションで見切るのだろう? スピナーの時代と比べ、釣り人の数が増えたことでプレッシャーが強まり、また道具の進化によっても、より学習能力が高まっていることは想像に難くない。

「ミノーの場合ひとつ言えるのは、狙ったトレースラインを外すような横方向へのデッドダートは見切られやすいということ。向こうから食ってくる活性の高い魚は別として、ハナから何かを疑ってる魚に対しては、デッドダートは大きなデメリットをはらんでる。難しい魚ほど、釣り人の操作で誘って誘って口を使わせなきゃいけないのに、ミノーがデッドダートしてる瞬間っていうのは操作不能、言わば『死に体』なんだよ。ダートが止まるまで次の誘いに移れない。ほんの一瞬のことだけど、これがとてつもなく釣り人を不利にする。そして仮に食ったとしても、バレやすい。なぜなら、ミノーがデッドダートしてる時は食わせのタイミングも作れないわけだから。百戦錬磨の賢い大物を狙って釣るには、やっぱり魚の本能を刺激するヒラ打ちなんだよ」

イトウクラフトのミノーが、ヒラ打ちに特化している理由がここにある。魚の習性的にヒラ打ちの動きが効果的であることに加え、高性能なヒラ打ちミノーは状況や魚に応じて細かく誘いをシフトチェンジでき、且つ食わせのタイミングまで自在にコントロールできる。

実際伊藤が追い求める居着きの大ヤマメに対しては、デッドダートは初歩の話で、一刻みのピッチも無駄にしないシビアな操作と、それに追従しきるミノーが不可欠となっている。

「もちろん、いくらヒラ打ちに特化したミノーであっても、トゥイッチのリズムを誤って、横方向にテテッと動きが崩れたら、それで見切る魚もいる。ようは釣り人の操作次第。きちんと操作できる人にとっては、豊富に技が使えて、より機敏に誘いを展開できるヒラ打ちは絶対に欠くことのできない武器なんだ」

これが長年、幾多のヤマメが教えてくれた核心なのである。

ここに掲載している素晴らしいヤマメも、むろんヒラ打ちによって釣り上げられた魚だ。

7月下旬、うだるような猛暑の週末、とある遠征先でのこと。

それまでも数回足を運んだことがあり、人気河川ゆえそう簡単にいい釣りはできなかったのだが、釣れるヤマメの系統にグッとくるものがあり、気になっていた川だ。

水質はクリアだが底までは全く見通せない、深いポイントが現れた。

修羅場をくぐり抜けてきたいい魚ほど、ルアーを自在に操作し、誘って食わせる必要があると伊藤は言うが、それはルアーや魚の追いが目に見えない所でも変わらない。大場所に潜む大物を釣るには、目視できなくとも鮮明なイメージをもとにルアーを狙い通りに操縦し、魚と駆け引きできるかどうかが何より重要なことだと言う。

他のポイントでの反応から、ヤル気満々に食ってくる魚は期待できない。ミノーを通すライン、ひとつひとつのヒラ打ちを繊細にコントロールしながら伊藤がしつこく攻める。

この暑さだし、このポイントも厳しいな…、などと後ろで考えながらボーっとしていたら、とつぜん伊藤がサッと体勢を低くし、膝に溜めを作りながらアワセを決めた。

思わず、えっ!と声が出た。

一瞬状況が飲みこめなかったが、ミノーをくわえた鯛のような物凄い体高をした魚が中層で暴れ、ギランッ、ギランッと強烈な光を放っているのが見えた。こんなヤマメが潜んでいたのか!という驚きと、どうか無事ネットに収まって、しっかりその魚体を眺めさせて欲しいというカメラマンの思いを背に、当の伊藤はしてやったりの笑みを浮かべながら「よっしゃー!」とランディングを決めたのだった。

灼熱の川で飛び出したのは35cmの超幅広ヤマメ。よく見るギンケヤマメとは異なり、決して無彩色ではなく繊細な色合いが浮かぶ。透明感があり、きめも細やかだ。

薄っすらとパーマークを浮かべつつ、夏の輝きを全身にまとったガラス細工のような美しさと、見る者を圧倒する力強さを兼ね備えた見事な居着きヤマメであった。

「やっぱりいたかっ!」

伊藤が満足そうに顔をほころばせる。

「疲れも暑さも、パッと吹き飛ぶね」

まるで絵に描いたような結末である。

しかし、これで話は終わらないのだった。

この35cmの個体がいるならば、さらに上の魚、このクオリティーを持つさらなる大ヤマメがいるかもしれない…という希望的観測。可能性は限りなく低いとしても万が一そんな魚がいるとしたら、ぜひとも釣り上げたいという願望を抱かずにはいられなかった。

この川には折を見て再訪しよう。河原でそう決めたのだった……。

(後編へ続く)

|

|

|

|

| 大ヤマメの世界 その6 「藍色の幼魚斑」 伊藤秀輝 |

2014年9月

文=佐藤英喜

TACKLE DATA

rod:Expert Custom EXC510ULX/ITO.CRAFT

reel:Cardinal 3/ABU

(tune-up)Mountain Custom CX/ITO.CRAFT

main line:Cast Away PE 0.6/SUNLINE

lure:Bowie 50S[AU]/ITO.CRAFT

|

|

山の凛とした空気に秋の深まりを感じる頃、ヤマメの天然種、本ヤマメが棲む川を訪れた。

野生の荒々しさと美しさを凝縮した、これこそ渓流の宝石と呼べる本ヤマメに会いに行くことは、伊藤にとってもう30年も続けているライフワークだ。

伊藤がこれまで開拓してきた膨大な河川群にあって、数少ない本ヤマメのいる川は言うまでもなく特別な存在である。撮影で同行する側にとっても、彼らのワイルドで個性的な姿を目の当たりにできるのは極めて貴重な体験だが、同時に、個体の希少性や棲む環境の厳しさ、そして、カメラマンの不用意な物音まで敏感に察知する強い警戒心を思うと、本ヤマメ釣行は何年経っても独特の緊張感を抱かせる。生まれたばかりの幼魚の頃から、狭く限られたエリアの中であらゆる身の危険をかいくぐってきたからこそ彼らはほんのわずかな違和感も見逃さない。その驚くべき危機回避能力に、本ヤマメの野性と生きる強さを伊藤は感じている。

過去の記事で、伊藤が思い描く理想のヤマメとして居着きの大ヤマメを取り上げてきたが、その居着きヤマメの代名詞が本ヤマメだ。さらにその大型ともなれば、魚体の素晴らしさ、出会える確率の低さ、釣り上げる難易度、どれを取っても究極の一尾と言える。

幾多の川の歴史を知り、そこでたくさんのヤマメを見て、それぞれの個性と周囲の環境を丹念に照らし合わせる。伊藤はその長い経験から、釣り上げたヤマメの素性をうかがい知る目を養ってきた。単純にヒレなどのコンディションうんぬんといった次元ではなく、伊藤のヤマメを見る目は驚くほど細部にまで及んでいる。そもそもそういう目を持っていなければ、本ヤマメや居着きヤマメを求めることはできないのである。

ヤマメはヤマメでも、伊藤の場合そうした魚の『質』への純粋な追求が、釣りの技術と道具をイチから生み出し、そして今もなおそれらを進化させる原動力となっている。

「釣りが上手くなるには、まずはヤマメの生態を知ることが第一条件。ヤマメが本当に好きだからこそ、その探究心が湧いてくる。それが全ての始まりであってベースになってる。ヤマメやイワナはもう、子供の時分に川に潜って遊んでた頃からずっと見てるし、どんな流れやポイントに着いてるのかなんて、考えるまでもなく経験的に分かってることだけど、さらに長年釣りを通して、居着きヤマメのテリトリーの持ち方とか捕食行動の特徴、流れの好み、棲み家の状況、そういう彼らの生態や習性を注意深く観察してきたことが大きな財産になってる。もちろんルアーに対する魚の反応、どんなアクションが効果的なのかも、幾度も経験してきた。そのために必要な道具、ロッドやルアーが当時の世の中になかったから自分で作ってきた、というのが現在に至るまでの流れだよね。全ては魚の生態ありき」

誰よりもヤマメが好きだし、誰よりも魚のことを深く知りたいと思ってるからね、と伊藤は笑う。それが難しいヤマメを釣るためには必要なことなのだ。

目先の結果ばかりを重視するのではなく、ヤマメの生態そのものを知ることで、どんな場所でも、その魚、その状況に合った攻め方が展開できるようになる。大事なのは、そのヤマメの根本にある性質に自分で気付くこと。人から聞いたのと、自分の経験から気付いたのとでは、その意味の深さが全く違うと伊藤は言う。

そうやって伊藤は、まさしく渓流ルアーフィッシングのベーシックを作り上げてきた。

そのひとつの例が、ミノーのヒラ打ちである。

特に自身が理想として思い求める居着きの大ヤマメについては、その難しさを身に染みて知っているからこそ、「こうすれば釣れる」といった単純なメソッドやパターンを知ったふうに語ることはしないけれど、それでもヒラ打ちの有効性には揺るぎない確信がある。ひと口にヒラ打ちと言っても様々なバリエーションが存在し、ヤマメ一匹一匹のツボに応じたピッチやテンポでヒラを打たせなければ本当の効果は得られないと言う。ヒラ打ちの意味や重要性に関してはまた次回に細かく書くつもりだが、長く魚を手にしてきた釣り人の言葉には、やはり真実が詰まっている。

「時代が変わっても、魚の生態や本能が変わるわけではないからね。釣り人によるスレが作用しても、魚達は本来の性質をベースとして今の状況に対応してるに過ぎない。例えば、プレッシャーで着き場が変わってるとしても、その移ったポイントもどこかにヤマメの好む条件が入ってるんだよ。流速だったり、流れのヨレ具合だったり。そういう基本を知っていれば、より正確に着き場を把握できるし、それによって完璧な立ち位置をとることができる。ルアーに対する反応も同じことで、絶対に変わらない基本がある。このアクションはたまらないっていうものが確かにある。だからこそ、まずはヤマメの生態を深く理解して、その上で彼らが置かれてる状況に合わせた釣りを展開しないと、コンスタントにいいヤマメとは出会えないよね」

この日の釣りに話を移すと、ヤマメの個体数は決して多くないものの、伊藤がヒラを打たせるミノーにぽつぽつと口を使ってくれた。

「初めて見つけた時から、ここの本ヤマメは変わってないな」

ここは伊藤が25年ほど前から、年に数回は欠かさず足を運んでいる川だ。

釣り上げたヤマメを眺め、その系統が今も変わっていないことに笑みを浮かべる。サイズは8寸から、良くて9寸。どれもくっきりと藍色のパーマークを浮かばせている。

この川に限らず伊藤が見せる本ヤマメは、小さな幼魚だけでなく大きく成長した個体でさえパーマークが鮮やかに残っている。

これは何を意味しているのだろう?

パーマークのパーとは鮭科魚類の幼魚を指す言葉で、日本語で言えばパーマークは幼魚斑となる。一般的には成長するに連れて、次第に薄くなっていくものだ。

もともとこのパーマークは、魚体を周囲に溶け込ませ外敵から身を守るためのカモフラージュの役割を果たしていると伊藤は言う。

「本ヤマメには、弱い幼魚期だけでなく、大きく成長してからもパーマークを鮮明に残して身を守る必要があるということなんだ。本ヤマメが暮らす環境を見れば一目瞭然だけど、山深い渓谷で鳥など捕食者となる野生動物も多い。そういう外敵から狙われやすい厳しい環境の中を生き抜いてる証が、パーマークに現れてるんだよ」

今を生き抜くための術、そのひとつが大物でさえ鮮やかに浮かぶパーマークなのだ。

ただし大物とは言え、本ヤマメの川は本来エサの量も少ないため、例えば尺を超えて大型化することは稀である。加えて現在の本ヤマメを含む居着きヤマメは、年々強まる釣り人のプレッシャーによって、エサを取ることよりもまずは身を隠すことを優先せざるをえず、さらに小型化が進んでいると伊藤は感じている。

「この川も、魚のサイズで言えば尺がマックスかな。今日はそれが見られれば最高だね」

そう言って釣り上がっていく。

この日は渇水やスレも影響して、「2~3割増しの好条件が絡んだポイントじゃないと、いいヤマメに口を使わせるのは難しい」と考えていた伊藤の前に、とあるポイントが現れた。

決して大場所ではなかった。

「でも、コンパクトではありながら、ヤマメの着く条件がきちんと整ってた」

人によっては1投であっさり通過してもおかしくないポイントだが、伊藤はより神経を研ぎ澄ましていた。出会い頭ではなく、確かに予感めいたものがよぎっていたことは、その緊迫感から見ていて気付いた。

1投、2投、3投と、アップストリームで静かにキャストを重ねた。繊細なトゥイッチでボウイにヒラを打たせる。特別深いポイントではないが、ちょうど逆光となり、流れの底まで見通すことはできない。

「追ってくる魚影も見えてはいないんだけど、足下まで追ってくるイメージで、誘って、誘って、ここで口を使ってくるなという所で食わせのタイミングを入れたら、ドンッ!と来た」

見渡す状況からはまるで想像もできない場違いな激しさで、まさに『ドンッ!』と伊藤のゴーイチに魚の重みがのしかかった。驚きつつも伊藤に慌てる様子はなく、その魚がネットに収まるまであっという間の出来事だった。

すくったヤマメを覗き込んで、伊藤が興奮の声をあげた。ザバザバと急いで駆け寄り、ヤマメを見せてもらうと、ネットの中には目を疑うばかりの途轍もない魚が収まっていた。

「ルアーを食って反転した瞬間に、ちらっとパーマークが見えたけど、声が出なかった。サイズもサイズだし、このパーマーク…。これは凄いな」

ありきたりな言葉で飾れば飾るほど魚の価値が安っぽくなるような気がしてならないから、とにかく写真をじっくりと見て欲しいのだが、いつも伊藤が言う本ヤマメの魅力が、この一尾には凝縮していた。生きる環境の厳しさを体現する野性味、その内面にある力強さをハッキリと浮かべた大ヤマメ。メジャーを当ててみると38cmもあった。

「尺が限界だと思ってても、やっぱり分からない部分がある。これが野生の怖さだよな。この先この川に通ったとしても、もうこれほどの魚とは二度と出会えない確率の方が高い。生きてる内に、もう一回あるかないか…。25年通って今回の1本だから、次に会える時は80歳オーバー? ないかあ(笑)」

この川で言えば、10年に一匹とか、20年に一匹とか、そんな途方もない確率でしか生まれない個体じゃないかな、と伊藤が言うそばで、一生に一度その姿を見られるかどうかという魚と、この釣り人はいったい何度出会うのだろうと冷静に考えたりもする。

「100%本ヤマメの血をもった、これだけの魚に会えて心が震えたし、こんなに凄い本ヤマメがいるんだということを、ヤマメ好きのみんなに見せられたことが嬉しい」

古代からの血を引く原種。釣り文化など始まるずっと以前から続いている系譜がここに残されている。その意味はきっと大きい。日本全国で失われつつあるヤマメという魚の野性を、本ヤマメは僕ら現代の釣り人に今なお見せつけてくれる。

「本ヤマメ釣行は自分にとって夢探しのようなものだけど、これほどの出会いがあって、もう完結してもいいくらい(笑)」

もちろん、やめられるわけがないのである。誰より本ヤマメの価値を知っているからこそ、誰より情熱を燃やしているからこそ、この魚とも出会えた。

藍色の幼魚斑を鮮明に浮かべた大ヤマメが、もといた流れに帰って行った。

【付記】

夢中になってシャッターを切りながら、その生きた姿を写真だけじゃなく脳裏に焼き付けられたことは、撮影者として文字通りかけがえのない幸せな体験でした。それほど貴重な個体であり、『一生忘れらないヤマメリスト』に、また一尾、素晴らしい魚が加わりました。

|

|

|

|

| 大ヤマメの世界 その5 「夢の魚と出会うための心得」 伊藤秀輝 |

インタビュー:2015年1月

TACKLE DATA

rod:Expert Custom EXC510ULX/ITO.CRAFT

reel:Cardinal 3/ABU

(tune-up)Mountain Custom CX/ITO.CRAFT

main line:Cast Away PE 0.6/SUNLINE

lure:Emishi 50S 1st Type-Ⅱ[ITS]/ITO.CRAFT

|

|

夢の魚を手にするためには、一体何が必要なのだろう。

小手先のテクニックや後付けの理論ではなく、理想の大ヤマメと出会うために伊藤が大切にし続けている心得を聞いた。

ちなみに伊藤にとっての理想の大ヤマメとは、大型のヤマメの中でも居着きの、限られた狭い活動範囲の中で生涯を過ごす個体である。今回掲載しているヤマメもその一尾。

居着きの大ヤマメは、釣り人の出入りに対して日常的に強い警戒心を抱いており、当然そのポイントの攻められ方も熟知している。例え雨が降って水が入れ替わってもスレがリセットされにくく、水の条件がハマっている時でさえ尋常ではない注意深さと賢さを備えている難解極まりない相手だ。

しかしその難しさの裏には、究極の美しさがある。単にサイズではなく、体表を覆うウロコの質感、色彩、パーマーク、もちろんプロポーションや顔付きなど、伊藤がヤマメの質を追い求める先に居着きの大ヤマメがいるのだ。

そんなヤマメを実際に手にし続けている伊藤は、「単純な方程式や近道があったら逆に面白くないでしょ?」とあっけらかんと言う。釣り続けている者だけが知る難しさとはどんなものなのか。何か秘策めいたものが果たしてあるのか。全ての答えは長い経験の結晶なのである。

伊藤の釣りの軸となっているもの、思考の根幹に耳を傾けてみよう。

―― 釣りとの向き合い方で、現在の釣果に直結しているのはどんな部分でしょうか?

伊藤 いつも言ってることだけど、これだけ様々な情報があふれている時代であっても、あくまで現場に足を運んで、やっぱり自ら経験して学ぶということだよね。相手は自然の生き物なんだから、そう人間の思い通りには枠にハマってくれない。だから釣り人は引き出しをどんどん増やさないといけない。いいタイミングだけを計って釣りに出かけてたら本当に限られた小さなものしか経験として残らないし、それではシビアな状況で魚を釣る術なんて身につかない。本当の意味の引き出しというのは、自分の経験の中からしか得られないものだよ。

釣果とテクニックを安易に結びつけて考える人が多いけど、それよりも先に身につけるべきなのは、努力して少しでも向上しようとするメンタルの部分じゃないかな。どの世界でも一緒で、ラクしたり妥協したりしたら、必死で頑張ってる人にすぐに追い越されてしまう。

―― 状況が厳しくて思うように釣れない日でも、得ることはあると?

伊藤 少なくとも自分はそう考えて釣りをしてきたけどね。例えば、今日すごく釣れた場所に次の日も行ってみたり、他の釣り人が叩いた後にあえて入ってみたり。釣れないだろうなって分かってる時でも釣りに行く。ようするにどんな意味があるかと言うと、いろんなシチュエーションごとに魚の反応を前日に予測して、本当にそうなるかを確かめに行くわけ。そして予測が外れたら、その原因をひとつひとつ考える。そういうことを繰り返してると、現場で魚の反応をみて、そこから状況を判断して釣りを組み立てる能力が少しずつ身についてくる。これはもうまさに経験の積み重ねで、キャスティングのように何かコツがあるわけじゃない。ハタから見たら無駄な苦労に思えるかもしれないけど、俺の場合、そういう若い頃の無駄の蓄積があってこそ今の釣りがあるんだよ。

今どきの渓流は、強烈なプレッシャーによって年々シビアな状況が確実に増えてるよね。その中で、釣りも進化させ続けなきゃいけない。で、その進化の過程というのは、過去にフィールドで学んで得てきたことがベースになって、それをアレンジしたり複雑に組み合わせたりして、その状況状況に当てはめていく、という作業が基本になってる。

―― 確かに、現場での臨機応変さは目に見えて重要になってると思います。

伊藤 もし、タイミングやポイントが全てだと思ってる人がいたら、それは活性の高い、スレてない魚だけを狙う話であって、いい魚をコンスタントに釣ろうと思ったら、もっともっと深い世界が確かにあるんだ。自分としては苦労を重ねて釣った魚にこそ価値があるし、尺ヤマメを日頃コンスタントに釣ること、その延長線上にいるのが大ヤマメだと思ってる。そういう過程があって初めて、理想の魚を手にした時に心底喜べるんだよ。

―― 自分なりに魚の価値を考える上で、他にも基準はありますか?

伊藤 理想とする魚は人それぞれだけど、本当に釣りたい魚は自分で探すということ。あれこれ頭を悩ませて、歩きまくって、それで最終的に辿り着いたポイントが例えすでに実績のあるポイントだったとしても構わないんだ。自分で探し出した方がずっと価値があるし、大事なのは心から満足できるかということ。誰かから聞き出したポイントや案内された場所で釣っても、それは自分の魚じゃないと思う。すぐに結果を求める気持ちも分かるけど、誰もあてにすることなく、自分の魚は自分で探す。その辺りの考え方も昔からずっと変わらないね。

―― 全ては『現場で』『自分の力で』ということですね。

伊藤 いろんな川でいろんなタイプのヤマメを釣って、注意深くそれぞれの個性を眺めていくことで、自分にとっての理想の魚がだんだんと見えてくる。すると、その魚を釣るために必要なことは何かって考えるようになる。つまり、より深くヤマメの魅力を知ることが自分を向上させるきっかけにもなるんだよね。

この釣りを始めて間もない人やまだ経験の浅い人であれば、それだけ様々な発見をする喜びがたくさん残ってるということだよ。釣りを生涯の楽しみにするなら、体力と時間のある若いうちに、苦労を惜しまずフィールドでがんがん勉強しないと。人から聞いた話とかじゃなく、教材はいつも現場にあるんだから。

―― 釣りに対する姿勢の面で、他に大切にしていることはありますか?

伊藤 これも自分の中では当たり前のことだけど、ひとりで釣りに行って、ひとりで考えるってことかな。自然との対話、魚との対話だから、ひとりで向き合ってこそ感性も豊かになると思う。もちろん何かの機会に友人と出掛けることもあるけど、やっぱりそれは別物で、釣りを通して友人と一緒に過ごすことが目的なんだよね。自分にとっての本当の釣りは、限られた釣り人生の中で、どれほどの美しい野生を目の当たりにできるかという、宝探しであり、己との戦いなんだよ。

―― 確かに撮影のために同行しても、うかつに声も掛けられない雰囲気が漂ってます(笑)。

伊藤 持てる全てを注ぎ込んで、ようやく姿を見せてくれる魚が相手だからね。幾万回のキャストの中でたった一瞬のチャンスをつかむために川を歩き続けてるんだ。

【付記】

薄紙を重ねるように地道に経験を積んでいくことの大事さは、それを実践し続けてきた伊藤の釣りがそのまま表している。確かにその成果はわかりづらいもので、普段の努力や苦労が本当に何かの役に立っているのか不安になることもあるかもしれない。しかし、ひたすらフィールドに足を運び、情報もろくにない時代からひとりで考え、ひとりで魚を釣ってきた経験がまさに血肉となって今の伊藤の釣りがあることを忘れてはいけない。

|

|

|

|

| 大ヤマメの世界 その4 「大ヤマメ進化論」 伊藤秀輝 |

2013年8月

文=佐藤英喜

TACKLE DATA

rod:Expert Custom EXC510ULX/ITO.CRAFT

reel:Cardinal 3/ABU

(tune-up)Mountain Custom CX/ITO.CRAFT

main line:Cast Away PE 0.6/SUNLINE

lure:Bowie 50S/ITO.CRAFT

|

|

スレた大ヤマメに、いかにして口を使わせるか。という渓流釣り師にとっての永遠のテーマを持ち出すと、ふいに伊藤はスピナーの話を始めた。

まだ「渓流ミノー」というカテゴリー自体が存在しなかった時代、今から四半世紀以上も前のこと。フランス生まれの傑作スピナー、セルタを相棒にヤマメを釣っていた伊藤は、その頃に渓流釣りの基礎を培ったと語っている。

伊藤いわく、スピナーには魚に口を使わせるブレードの回転速度があり、カーディナルで水圧を感じ取りながら複雑な流れの中でその回転を維持するリーリングが不可欠だったわけだが、それでも次第に魚がスレてくると、一定スピードのリトリーブだけではスピナーに口を使わなくなった。

そんな魚を見て、じゃあミノーに変えようか、という選択肢がある時代ではなかったから、釣り人は工夫と技術でその壁を克服するしかなかったのだ。

「魚に飽きさせず、好奇心をくすぐるように積極的に誘いを掛ける。セルタの良さはブレードの回転性能にあって、それが誘いに幅を持たせる上で大きなメリットだったわけ。そして追わせたら、口を使わせるタイミングを見計らって、絶対に見切られないように『止めて』食わせる。ギリギリの駆け引きだよね。このへんの考え方は現在のミノーイングにおいても一緒で、誘いから食わせまで、どれだけ細やかにミノーをコントロールできるか。ルアー自体の性能がどんなに上がっても、相手がシビアな魚であるほど、釣り人の操作次第で結果は大きく違ってくるものだよ」

スピナーに比べれば、ミノーの方が何十倍もいろんなことができる。誘いのバリエーションも豊富だし、ルアー自体の性能がカバーしてくれる部分も大きい。

しかしだからと言って、決して誰もが簡単に釣れるようになったわけではない。

ヤマメも進化しているのだ。魚がスレる、ということは彼らが進化しているということで、その進化は今さらに加速していると伊藤は感じている。

「より警戒心が強く、どんどん賢くなってる。なかには小さなヤマメに先にルアーを追わせて、その様子を静かにうかがってる魚もいるぐらいだよ」

魚達は置かれている環境に適応するため、確実に変化してきている。道具の進化に加え、ありとあらゆる釣り場にくまなく人が入るようになり、平日でさえそのプレッシャーはなかなか和らがない。途切れることなく攻められているため、川が増水したり濁ったりしても、簡単にはスレがリセットされない。とりわけ伊藤が理想として追い求めている居着きの大ヤマメは、それが顕著だ。

よりシビアな魚を釣るために釣りを進化させる、という伊藤のスタイルは、スピナーの時代も今も何ら変わらない。その思想に基づいてイトウクラフトのロッドやルアーは生まれてきたのだ。

そして伊藤は、以前からテストしてきたPEラインを昨シーズンから本格的に取り入れている。伸びのないPEを使うことで、ラインの遊びを限りなくゼロに近づけることができる。むろん常にラインを張っているわけではなく、言うなればラインの遊びを、瞬時に、細かく、意のままにコントロールしているのだ。当然トゥイッチに伴ってラインスラックは出すけれど、巧みに巻き取りながら、驚くべき細かさでミノーに連続してヒラを打たせている。ラインに伸びがない分、ほんの小さなミスがルアーの動きに表れてしまう。つまりPEの優位性を最大限に引き出しているのは、伊藤がスピナー時代から培ってきたリーリング技術なのである。カーディナルのハンドルを介して、ルアーが最高のアクションをする抵抗を感じ、そしてそれを維持し続けるリーリングだ。

「短い距離の中で、どれだけ効果的にルアーをアピールして魚を誘えるか、という点において、このリーリング技術は不可欠。根幹だね。それによって、PEの特性もすべてプラスに生かすことができる。誘いの面でのメリットは言うまでもないし、食わせのタイミングにしてもアバウトな部分がなくなる。それにテールフックを突くだけのショートバイトを拾う上でも、もうPEは手放せないよ。年々釣りが難しくシビアになってきてる中で、いいヤマメほど、PEじゃなかったら無理だったなあっていう魚が確実に増えてる。口を使わせるのもアワセを決めるのも、本当にいつもギリギリだから」

もちろんPEラインそのものの進化もあるだろうし、それぞれに特徴をもったPEの中から自分の釣りスタイルにマッチしたものを見つけることも大事だと言う。まだ現在ほど釣りがシビアじゃなかった時代は、渓流魚に対するPEラインの強度がアンフェアなものに感じていたと振り返る伊藤だが、現代のヤマメの進化が彼にPEを選ばせたのだ。

写真の大ヤマメも、きめ細やかな誘いがなければ見向きもしない魚だった。くわえたのはボウイのテールフックだけ。スピナー・マスターのまさしく根幹と呼べるリーリング技術と、PEラインのメリットが鍵になったことは間違いない。

今の時代、そこに魚が「いる」ということと、「釣れる」ということは全く別の話だ。魚の気配を察知して足を止めることができるか、釣り人の投じるエサやルアーを何度も見破ってきた猜疑心のかたまりのような魚に火を付けることができるか、そんな魚に見切られることなく口を使わせられるか。自分のフィールドで、そこにマグレはないと伊藤は考えている。

ヒットした瞬間、グリップをとんでもない衝撃が連続的に襲った。ものすごい首振りだった。リールが止まる。魚は浮いてくる気配を見せない。

「ようやく食った、っていう喜びよりも、咄嗟に頭に浮かぶのは、魚を取り込む場所やそこへ導くまでのルート、それと、口のどの位置にどんなふうにフックをくわえてるか、これがすごく大事。それによってやり取りの際のロッドの向きや角度が決まるし、どこまで無理ができるかも変わってくるから」

遂にランディングしたヤマメは、見事なプロポーションと、ウロコの詰まった透き通るようなシルクの肌、そして華やかな体色が素晴らしかった。迫力と気品が完璧に同居した魚体。サイズ的に40cmという数字には2cm足りなかったが、「それで残念とか、惜しいとか、そういう気持ちはぜんっぜんないね」と言い切るように伊藤にとって重要な価値基準とは、あくまで魚の質にあるのだ。

「あの強烈な首振りも、魚体を見て納得したね。単に幅広なだけじゃなくて、寸詰まりで筋肉質。首から肩にかけても太いし、魚体に触れた時のブルルルッ!っていう筋肉の震えがすごかった(笑)。自分の中にいくつか理想と呼べる大ヤマメの姿があるけど、太くて力強い体形とか、肌の滑るような質感とか、綺麗な色合いとか、この魚はドンピシャにはまった一匹だね。自分の宝のひとつになった」

ヤマメの進化に取り残されないために、伊藤は決して今の自分の釣りに安心しない。常に先を見て何かを模索している。だから、思い描く魚達との出会いが現在も続いているのである。

|

|

|

|

| 大ヤマメの世界 その3 「大ヤマメを釣る感性」 伊藤秀輝 |

2013年9月

文と写真=佐藤英喜

TACKLE DATA

rod:Expert Custom EXC510ULX/ITO.CRAFT

reel:Cardinal 3/ABU

(tune-up)Mountain Custom CX/ITO.CRAFT

main line:Cast Away PE 0.6/SUNLINE

lure:Bowie50S/ITO.CRAFT

|

|

釣りは理屈だけでは成り立たない。

「言葉で簡単に説明できるセオリーなんて、大ヤマメにはないよ」と伊藤秀輝は言う。

もちろん、深く考えたり記憶を整理したり、論理を組み立てたりする作業も大事だけれど、それだけでは辿り着けない領域が大ヤマメの世界にはあるのだ。

ある時、大ヤマメを釣る難しさを伊藤に尋ねると、彼はこんな話をした。

「すべては経験から学ぶことなんだよ。常に答えは、川や魚との触れ合いの中にある。釣れても釣れなくても、とにかくフィールドに足を運んで、自然の中に身を置き、ひとつひとつの体験を積み重ねていくことが大切。多くの経験は、知識や技術だけじゃなく、釣り人としての感性を育てる。考える力と感じる力、どちらも必要なものだからね。『手っ取り早く雑誌や誰かから教わろう』という気持ちではむしろ遠回りになっちゃうし、それでは絶対に辿り着けない答えが多くあるんだよ」

少なくとも伊藤は、ずっとそう考えて釣りを続けてきた。そして今の釣りがある。

「今の自分を支えているものって、やっぱり経験の蓄積だから」

情報や単純な理屈は家にいても頭に入れることができる。しかし、経験とそれを土台とする感性だけはフィールドで自らが磨いていくものだ。

「現場では論理的に考えるべき時もあれば、感性が答えを導き出す時もある。たとえば、水面から伝わる大ヤマメの気配やルアーを襲う雰囲気、そういうものを感じたことはあるかな。これは完全に感性でキャッチする部分。水の条件についても、水量とか水色とか、目に見える要素だけで判断してるわけじゃないんだ。水の重さ、軽さ、粘りといった数字では量れない要素からも状況を読む。他にも川や周りの魚が発するさまざまなシグナルを、どれだけ繊細に感じ取れるかで結果は大きく違うよ」

雲をつかむような話に聞こえるかもしれないが、過去の釣行を思い返してみると、伊藤が「水の重さ」について語ることが確かに何度かあった。僕には理解できないけれど、感受性の豊かな釣り人というのは、より多くの大切な「何か」に経験的に気付いている。それは間違いない。

さて、写真の大ヤマメについて話をしよう。

2013年晩夏のある日。伊藤は10数年振りにその川へ遠征をかけた。

そこへ通い始めたのは今から25年ほど前のこと。

「釣りを学んだ川、原点のひとつと言える川だね」

久しぶりに訪れ、手始めに見て回った下流部は、改修工事による環境の変化が目につき、さすがに時の流れを痛感させられた。

しかし本命の上流部へ車を走らせると、特に伊藤が大好きだった区間は、奇跡的にも当時と変わらない渓相で迎えてくれたのだった。川に降り、懐かしさに頬を緩めながらどんどん遡行していく。

「うん、ヤマメの系統も変わってないな。20年前と変わらない本ヤマメだよ」

釣り上げたヤマメの姿をまじまじと眺めては、天然種と思われるその系統が今も川に息づいていることを伊藤は何度も確信した。

ただ、サイズはどんなに頑張っても9寸止まり。プレッシャーによる魚のスレも気になった。

「でかいヤツがいる雰囲気は、今もあるんだけど」

2回目の釣行時、前回川を上がった地点から釣り上っていくと、その魚は姿を現した。淵の真ん中を通る流芯の底で、ゆっくり大きな魚体が反応した。小さく鈍い動作だ。

「ヤマメかイワナか、はっきりとは見えなかった。でも、胸の辺りがざわざわして、とてつもない魚と対峙してる気がした」

その後は数投して無反応。伊藤は深追いせず、次回に勝負を持ち越す判断をした。もちろん、間隔を空けることで他の釣り人がこのポイントを攻めるリスクも生まれるが、しかしそう簡単に釣り上げられる魚ではないと感じた。

ひと口に大ヤマメと言っても、その系統や生息環境によって本当にさまざまなタイプの大ヤマメが存在する。これまでも何度か触れてきたが、伊藤が理想として追い求めているのは、居着きの、しかも本ヤマメ系統の大ヤマメだ。個体数の圧倒的な少なさに加え、限られた狭いエリアで多くの釣り人に攻められながらもその大きさになるまで育った賢さ。釣り上げる難易度の高さと、そして何より魚体の素晴らしさに価値を感じている。

その淵で出会った魚も、きっと居着きの本ヤマメの大物だ。最高の相手を想定して臨んだ3回目の釣行は、しかし空振りに終わった。淵は沈黙、他のポイントは気配すら感じられなかった。4回目のトライも結果は同じだった。

普通に考えるとこの場合、釣行回数を重ねるほど状況は難しくなっていく。自分自身のプレッシャーが蓄積していくからだ。当然それは織り込み済みで伊藤は釣りを組み立てている。

居着きの大ヤマメは、たとえ水が入れ替わってリフレッシュしても、スレの回復幅が極端に狭いと伊藤は言う。だから難解を極める。何年、何シーズンと実際に釣り続けてきた釣り人だからこそ、ほんとうの難しさを肌で感じ取っている。

5回目の釣行。遂に決着がついた。予想通り、フックに触れるか触れないかのショートバイト。大ヤマメとのコンタクトはいつだって紙一重だ。

「針先ひとつが甘くなっていたり、糸ヨレでたまたま集中力が乱れたり、そんな時にチェイスがあったらせっかくの出会いが水の泡だよ。ほんの小さなミスですべてが終わってしまう」

理想の大ヤマメ、38センチの雄が、完璧な釣りを貫いた伊藤の手に収まった。

「数が少ないからこそ、そして、今はまだ何とかぎりぎり出会うことができているからこそ、この見事な姿を記録していきたいと思うんだ。放流魚の系統なら、仮に一度大きなダメージを川が受けても放流によっていつかは復活する。でも、天然種はそうはいかない。途絶えてしまったら戻らない」

これまで味わった数多の感動を、伊藤は写真集として残す計画を進めている。この日出会った素晴らしい大ヤマメも、間違いなくその1ページに加わるだろう。

|

|

|

|

| 大ヤマメの世界 その2 「理想の大ヤマメ」 伊藤秀輝 |

文と写真=佐藤英喜

|

|

前々回のFROM FIELD『大ヤマメの夢』では、伊藤秀輝の大ヤマメに対する価値観について触れたわけだけれど、今回はこれまで彼自身が釣り上げてきた様々なタイプの大ヤマメの中からいくつか写真を取り上げ、いま思い描く大ヤマメの理想像について話を聞いた。言葉だけでなく、現実の魚を写真で見ていただくのが一番伝わりやすいと思う。しかし正直なところ他にも掲載したい写真はまだまだあって、また別の機会にぜひ紹介したいと思っている。

#01 「ターニングポイント」

TACKLE DATA

rod:Expert Custom EXC510ULX/ITO.CRAFT

reel:Cardinal 3/ABU

lure:Emishi50S/ITO.CRAFT

まず最初に紹介するのは雑誌の記事で記憶に残っている方も多いと思うが、トラウティストvol.14(2006年発行)に掲載した43センチの大ヤマメだ。釣り上げたのは2005年のシーズン。まるで獣のような威圧的な迫力に満ちた雄で、43センチという大きさでありながら青いパーマークを腹部にまで鮮明に浮かばせたマダラ。伊藤がこだわる「ヤマメらしさ」を全身に現した、野性味溢れる貴重な大ヤマメだった。取材でその場に居合わせた僕もヒットからランディングまでの一部始終を鮮明に覚えているし、こんな魚がいるのかという驚愕と感動が8年経った今でも強く胸に残っている一尾だ。

伊藤はこう話している。

「今まで各地で釣ってきた大ヤマメを見てみると、大まかに分けて居着きと遡上系の2つのタイプに区別できる。それぞれのヤマメにそれぞれの魅力があるけれど、いま自分が理想として追い求めているのは、マスの血が一切混じらない100%ヤマメの血をもった居着きの個体で、この43センチは、そういった大ヤマメに対する価値観を方向づけるきっかけとなった魚だね。改めて居着きや本ヤマメの素晴らしさを実感した。それほど強烈なインパクトがこのヤマメにはあったし、俺はこういう魚が釣りたくて釣りをしてるんだという理想像を具現化してくれたヤマメ。いろんな経験を経て、釣りも考え方も成長して、ヤマメに対する理解も徐々に深まっていく。その先に本当の理想を思い描けるんだと思う」

#02 「シルクの肌を持った大ヤマメ」

TACKLE DATA

rod:Expert Custom EXC510ULX/ITO.CRAFT

reel:Cardinal 3/ABU

lure:Emishi50S 1st/ITO.CRAFT

2つ目の写真は、秋田のとある川で出会った38センチ。鱒の森の創刊号に掲載された魚で、釣り上げたのは2008年。これも居着き系の個体だが、最初に紹介した#01のヤマメとはまったく異なる個性を持った大ヤマメだ。何と言ってもその魅力は伊藤が「シルクのような肌」と表現する、きめの細かい滑らかな質感の体表に、繊細で明るい色彩をまとう上品な美しさ。空気に触れたそばからどんどん陰っていく一瞬の美だが、写真でも十分にそのなまめかしさは伝わるだろう。そして、そんな優雅で気品に満ちた色合いとはアンバランスなほどの極太のプロポーションが目を引く。

伊藤も惚れ惚れとした表情で振り返る。

「この迫力でいて、この綺麗さというのは、本当に身震いするほど感動したね。特に釣り上げた直後のシルクの美しさと言ったら、もう釣った本人しか味わえない(笑)。パーマークはブルーで、胸ビレの黄色も鮮やか。ギンケした様子も全くなくて、25センチ位の綺麗な渓流のヤマメをそのまま大きくしたような見事な色艶だった。同じ居着きでも、マダラのような毒々しいグロテスクな迫力とはまた違った価値観を、このヤマメから教わったよ。こういうヤマメが生まれる条件としては、水質も含めていろいろ複雑な要素があると思うけど、やっぱり大きく関係しているのは本ヤマメの系統だろうね。40センチに届かなくても少しも惜しいとは思わない。サイズでは測れない価値が、この魚には凝縮してるから」

#03、04 「居着きの大ヤマメ、その難しさ」

TACKLE DATA

rod:#03)EXC560ULX, #04)EXC510ULX/ITO.CRAFT

reel:Cardinal 3/ABU

(tune-up)Mountain Custom CX proto model/ITO.CRAFT

lure:Bowie50S/ITO.CRAFT

大ヤマメを狙って釣ること自体、言うまでもなく簡単なことではないのだが、伊藤は居着きの個体により強く難しさを感じている。

「生まれてからの成長過程において、常に釣り人のプレッシャーにさらされ続けてきた居着きの大ヤマメは、言ってみれば百戦錬磨のツワモノ。多くの釣り人に攻められ続けて、それでもその大きさになるまで生き残った魚だから、外敵に対しては常に敏感で、身の危険を察知する能力にすごく長けてる。たったひとつのほんの小さなミスも許されない。俺はいつもそう考えてポイントに立ってるし、そういう魚を狙ってる。だからこそ居着きの大ヤマメは価値があると思うんだ。魚体の素晴らしさはもちろんのこと、誰にも釣られなかった魚をどうにか釣りたい、難しいからこそ釣りたいという思いが強い」

#03の写真は以前もこのウェブサイトに掲載している魚だが、2011年に釣り上げた居着きの41センチである。いかつい顔付き、無駄な贅肉を削ぎ落としたシャープな体躯、そして腹部全体にまで及ぶ鮮明なパーマーク。釣った川はもちろん違うけれど、#01の魚と非常によく似た個性を持つヤマメだった。これも伊藤にとって理想の大ヤマメと呼ぶにふさわしい一尾。

そして#04は2012年、つまり昨シーズンの釣果で雌の40センチ。見ても分かる通り同じく居着きの個体で、腹部を細かなパーマークに覆われたマダラの本ヤマメだった。独特の険しさを持つ雄のかっこ良さにはやはりこだわりがある伊藤だが、この見事な魚体にはさすがに目を細めた。

「理想の雌ヤマメだね。こういう雌がいるからこそ、また素晴らしいヤマメが生まれる」

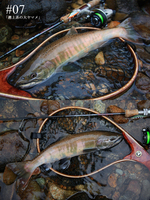

#05、06、07 「遡上系の大ヤマメ」

TACKLE DATA

rod:Expert Custom EXC510ULX/ITO.CRAFT

reel:Cardinal 3/ABU

(tune-up)Mountain Custom CX proto model/ITO.CRAFT

lure:#05-06)Bowie50S, #07)Balsa Emishi50S/ITO.CRAFT

これまで伊藤が釣り上げてきた大ヤマメの中には、もちろん遡上系の個体も存在している。以前釣った魚で未掲載のものもあるので、その中から3本をご紹介。

「基本的に遡上系の個体は、海や湖を回遊しながら大型化するマスの血を持った魚。単にサイズだけを狙うなら当然豊富なエサに恵まれている環境で育った遡上系のほうが狙いやすい。個体によってはパーマークが残りやすいタイプもいるけど、ただ居着きの個体とはやっぱり違って、パーマークの色は黒に近いし、どうしても薄くなる。それと、遡上系はヒレが大きくて、ボディとのバランスが居着きとは違うよね。まあ、ある程度の経験値を持ってる人だったら一目瞭然だと思う。釣る難しさとしては極端な話、遡上系は川に入って初めてルアーを見る魚もいるだろうし、居着きのように成長過程で常に釣り人の脅威にさらされていたわけではない。ケースバイケースではあるにせよ、魚の抱えているスレの度合いが釣る難易度を大きく左右するのは間違いない」

伊藤は実際に居着きも遡上系も釣ってきて、それぞれに嬉しさや感動を覚えてきた。その経験を経て、いまはマスの血が混じらない居着きの大ヤマメに別格の価値を見い出している。

しかし、伊藤はこうも話している。

「遡上系には遡上系の、居着きの個体にはない迫力がある。これも魅力的だよね。流れの芯でヒットさせて、あの魚体がブワッ!と中層でひるがえった時はいつも、えっ、なんでここにニジマス?って思う(笑)。で、あの顔付きとピンク色がちらっと目に入ると、ドキッとするよね。食性が途絶えた個体に口を使わせるにはそのポイントに合わせた派手なミノーアクションが絶対的に必要で、それはそれで技術を要するものだよ」

また、ちょっと話が複雑になるけれど、居着きと遡上系、その中間に属するようなどちらともつかない個体もいるのだ。

「例えば居着きでありながら、淵やトロといった大きなフトコロでマス化するタイプもいる」

その個体については機会を改めて詳しく紹介する予定なので、どうぞお楽しみに。

#08 「シルク、再び」

TACKLE DATA

rod:Expert Custom EXC510ULX/ITO.CRAFT

reel:Cardinal 3/ABU

(tune-up)Mountain Custom CX/ITO.CRAFT

lure:Bowie50S/ITO.CRAFT

この大ヤマメは伊藤が最近釣り上げた魚で、透き通るようなシルクの肌と華やかな体色が素晴らしかった。サイズ、プロポーション、色合い、どれを取っても非の打ちどころがない迫力と気品を併せ持ったパーフェクトな魚体。#02のヤマメと非常に似た雰囲気をまとっている。詳しい釣行の模様は改めてレポートするが、こんなヤマメを写真に収めるたびに、完全に生き甲斐を与えてもらっているなと僕は思うのだ。

伊藤は、ヤマメ釣りについてこう語る。

「ひと口にヤマメ釣りと言っても、ヤマメはそれぞれの環境に順応しながら生きているわけだから、本当にいろんなタイプが存在していて、そのタイプに合わせた狙い方がある。ひとつの魚種にこれだけバリエーションの豊富な魅力があるのはヤマメ以外にいないよね。だからこそ、サイズだけじゃなく自分にとっての質を追い求めたい。ヤマメほど質を求めることができる魚はいないと思う。俺の場合は、居着きの本ヤマメ系統の大ヤマメと出会えたことに心から幸せを感じているし、いま全国のそれぞれの釣り人のフィールドにはその環境に合ったヤマメがいる。そこでその人なりの興味をどんどん広げていってほしいと思う。それがヤマメ釣りの楽しさじゃないかな。いままで出会ったヤマメ達に感謝して、いつかその写真をまとめて、ものすごいヤマメ大全集を作りたいね(笑)」

|

|

|

|

| 大ヤマメの世界 その1 「大ヤマメの夢」 伊藤秀輝 |

2012年9月、岩手県

文と写真=佐藤英喜

TACKLE DATA

rod:Expert Custom EXC510ULX/ITO.CRAFT

reel:Cardinal 3/ABU

(tune-up)Mountain Custom CX proto model/ITO.CRAFT

main line:Super Trout Advance Double Cross 0.8/VARIVAS

leader:Trout Shock Leader 5Lb/VARIVAS

lure:Emishi50S 1st Type-Ⅱ/ITO.CRAFT

|

|

大物、という言葉は実はすごく曖昧だ。

たとえばその日、その川の、その状況では、限界ギリギリのベストフィッシュが28センチのヤマメということもあれば、労せずあっさりと33センチのヤマメが釣れる川もあるかもしれない。釣れた魚のサイズに基準なんてないのだ。そもそも渓流釣りとは魚のサイズや数が決して全てではないし、ロケーションの良さや難易度の高いキャスティングの面白さ、はたまた思い通りにルアーを操作してイメージ通りに魚をヒットさせる瞬間のスリルと興奮、この釣りにはそんな掛け替えのない楽しさがたくさん散りばめられている。サイズは小さくとも精一杯の技術を駆使して釣り上げたスレッカラシの魚や、個性豊かな美しいヤマメの色彩に大いに感動することも、もちろんある。

それは分かっているつもりだけれど、それでもやっぱり大ヤマメには夢があると思う。

伊藤秀輝がその夢を多くの釣り人に抱かせた。渓流ルアーフィッシングにおけるテクニカルな奥深さだったり、天然種の価値だったり、時には釣りを離れた自然そのものの素晴らしさだったり、一緒に川を歩きながら本当にいろんなことを教わったが、特にヤマメについてはまさしく無限の魅力を教えてもらった。そのひとつが大ヤマメの世界だ。

伊藤は自身の大ヤマメとの関係について、こう話している。

「自分の中で昔から変わらないのは、大きくて格好いいヤマメが釣りたい!っていう確固たる目標があるから釣りに行くってこと。やっぱりヤマメそのものが大好きだからね。魚の習性を研究することも、技術や道具の性能を限界まで突き詰めることも、全ては理想のヤマメと出会いたいがためだよ。現にシーズン中は渓流釣り以外、他の釣りは全くしないし、シーズンオフになれば釣り自体をやらない」

では、伊藤の言う理想のヤマメとはどんな魚なのか?

「数字的には40センチというのが確かにひとつの大台と言えるけど、あくまで個人的な理想を話せば、40クラスの中でもヤマメらしい個性と魅力を持った魚を手にしたい。37センチと40センチの違いよりも、『ヤマメらしさ』という部分の方が価値を大きく左右する。だから、パーマークであったりヒレであったりウロコのきめ細かさであったり、どうしても魚体の細部にまで目線が行ってしまう。いろんなタイプの大ヤマメを見ていくとね、次第に自分の理想がさらに絞り込まれていく。そうなると、その魚と出会うために必要な要素をまたさらに追求していかなければならない。そうして次から次へとどんどん探求を重ねていくのが、自分にとってのヤマメ釣りなんだ」

伊藤の思い描く理想のヤマメについてはまた次回の記事でより突っ込んだ話を聞く予定だが、そんな風に自らを追い込むように目標を突き詰めていくことは、釣りの楽しさをツラさに変えてしまうのでは? とも思われるかもしれない。それは伊藤も認めている。

「そういう面はあるね(笑)。でも、何のために釣りをするのか? という本質的な部分がそこにあるから、妥協なんて絶対にできない。自分の価値観を信じられなくなったら他に何を信じればいいのかとも思うし、それに、理想の魚を貪欲に求めているからこそ進化できるんだよ」

伊藤が話しているのは、これまで各地のさまざまなタイプの大ヤマメを実際に釣り上げてきた釣り人だから言える言葉だ。僕も何度かその現場に居合わせたけれど、とにかくどの記憶も夜空に輝くきら星のごとく今も鮮明に残っている。釣れてくれた魚に優劣なんてないのだが、そういう理屈を超えた所で僕は、ヤマメがもっともっと好きになった。いつかどこかではっきり書いておかねばと思っていたのだが、大ヤマメの世界を明確に示し、その扉をこれほどまでに大きく開いてみせた釣り人は他にいなかった。

「いい魚を釣りたい。誰よりも強く俺がそう思ってる」

この言葉に、伊藤の釣りやモノ作りにおける芯とも言うべき思想が表れている。その思いと経験がエキスパートカスタムや蝦夷といった、僕ら釣り人にとって欠かせない道具に昇華した。これらの道具達が夢へと近づけてくれるのだ。

今回紹介している写真の魚は、あの猛暑と超渇水にあえいだ昨シーズン、伊藤秀輝が釣り上げた大ヤマメの内の一尾である。全長40.5センチ。いかつい雄のヤマメで、顔が大きく、体高があり、絹のように滑る肌には青いパーマークを美しく浮かべている。大ヤマメならではの威容をネットの中で見せつけていた。

そう易々と姿を現してくれる魚ではなかった。その時、その場所に、大ヤマメが息づく雰囲気を見逃さなかった伊藤は自らの嗅覚を信じて攻め抜いた。その一点に持てる技術や経験を注ぎ込んだ結果として、彼の操る蝦夷50Sファースト・タイプⅡに大ヤマメはバイトした。その難しさや達成感を本当の意味で知っているのは、唯一、釣り上げた伊藤本人である。

「大ヤマメを釣るのにセオリーはないよ。でも、こういう経験を積み重ねることで見えてくるものも確実にあるんだ。またこの一匹が次の大ヤマメへの足掛かりになる」

夢は枯らさずに行こう。

この日、僕らはまたひとつ現実の世界に夢を見た。

【付記】

今回掲載した魚の他にも昨年伊藤が釣り上げた大ヤマメを写真に収めてますので、今後の更新をどうぞお楽しみに。今回の大ヤマメももちろん嬉しい一尾でしたが、厳密に言うと彼が本当に狙っている個体とは異なるものでした。次は伊藤が想うヤマメの究極の理想形について話を聞きます。

|

|

|

|