| 「サミング・マスター」 伊藤秀輝 #35 |

2012年6月、秋田県

文と写真=佐藤英喜

TACKLE DATA

rod:Expert Custom EXC510ULX/ITO.CRAFT

reel:Cardinal 3/ABU

line:Super Trout Advance VEP 5Lb/VARIVAS

lure:Bowie 50S proto model/ITO.CRAFT

|

|

何かの話題から、めぐりめぐってサミングの話になった。

サミングをせずに、渓流で釣りをすることは可能か? というこれ以上ないくらいの稚拙な問いかけに、伊藤は笑みを浮かべながらもキッパリとした口調で答えた。

「渓流のルアーフィッシングで、それはあり得ないよ。サミングなしで釣りをするなんて、絶対に考えられない。立木があったりボサが被ってたり、ポイントまで距離があったりなかったり、いろんなシチュエーションが次々と現れる渓流で、サミングせずにキャストしてたら、そもそも攻めが成り立たない。まったく釣りにならないと思う。ブレーキのない車を運転するようなものだよ。もしサミングをしないっていう人がいたら、逆にその理由を聞きたい(笑)」

ろくにサミングもしていなかった僕はごにょごにょとお茶を濁らせる。そして一方で、確かにその通りだと伊藤の普段のキャストを思い浮かべながら思った。

伊藤は「初速の速いライナーキャスト」に一貫してこだわっている。それは言うまでもなく、飛距離を稼ぐためと、何よりボサの多い渓流域でオーバーハングの奥を打ち抜くためだ。これは純粋な物理で、完全に理に適っている。

放ったラインをほぼ直線にし、水面と出来る限り平行にルアーを飛ばす。そのためにロッドの反発力を生かし、強くルアーをリリースする。必然的に、着水点の遠近の調節はすべてサミングで行なうことになる。伊藤はこのサミングに絶対の自信があるからこそ、ボサに囲まれた川でも躊躇なく思い切って目の前のポイントを攻め抜くことができるのだ。何気ないサミング操作が、彼の超高精度なキャストを支えているのである。

「それにサミングが上手くできなきゃ、ライントラブルだって起きるだろうし、石にぶつけてルアーも痛める。フトコロも痛める(笑)。サミングなんて、別に疲れることじゃないでしょ。自然と体が反応して、当たり前にやることだよ」

サミングは当たり前にやること。当たり前のことを当たり前にやるのがまずは大事なのだが、しかし、その「当たり前」の領域というのは、人によって随分と違ってくるものだ。

渓流を釣り上がっていく中で、伊藤は時にこんなサミングの使い方もする。

例えば、前方に大ぶりな木の枝が横から張り出している状況。その下を通しては狙う奥のピンスポットまでルアーが届かない距離、かといって枝の前方に立ってしまっては魚に気付かれる位置関係を想像して欲しい。そんな時伊藤は、枝の上に一度ラインを直線的に走らせ、その空中にあるラインとルアーを操作する。枝の上に走っていたラインを、ルアーが着水する前に枝の下へとくぐらせるのだ。

ここで求められるのは、放出したラインとルアーを空中に留めて操作するための「ラインテンション」。そしてこの微妙なテンションを作り出すのが、圧倒的なラインスピードと、サミングによる繊細なブレーキ操作である。それらのせめぎ合いにより、ラインが空中で1本の「棒」になるのだ。初速の遅い躊躇したキャストではそのテンションは生まれないし、急激に止めるようなサミングでも当然「棒」にはならない。あくまでも強くライナーで飛ばし、空中で操作できるだけのラインテンションをサミングで作り出す。見てると一瞬、枝の上のラインが空中に止まっているような錯覚に陥り、次の瞬間、ラインは枝の下にある。ミノーが着水した時には糸フケはほとんどなく、間髪入れず泳ぎ出す。

これも、伊藤が現場で磨き上げてきたキャストの一例なのである。何てことない顔でこうしたキャストを繰り出す彼の釣りに同行すると、いつもわくわくしてしょうがない。渓流のルアーフィッシングとはこんなにもテクニカルで面白いものなのかと心が躍る。

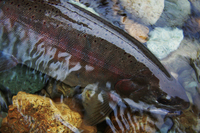

さて、写真は昨年6月の釣行。

「ヤマメはまだちょっと早いけど、イワナはいいと思うよ」

そう言ってシーズン序盤の爽やかな渓流を伊藤が釣り上がっていく。

鮮やかな緑の中を、透き通った流れが気ままに蛇行を繰り返している。ボサの少ない割と開けた区間だったが、だからと言ってラインの軌道が山なりでいいのか、サミングをしなくてもいいのかというと、もちろんそうじゃない。魚は着水した瞬間からミノーに注目している。むしろその瞬間に、警戒心を抱くのか、または好奇心を抱くのかが決まるとも考えられる。だからサミングで静かにミノーを水中に入れ、不要な糸フケを作らず即座に立ち上げてヒラを打たせる。

狙ったスポット目がけてラインが真っ直ぐに伸びていく。弾道は全くのライナーで、サミングによって滑らかに減速したミノーが音もなく着水する。ひとつ、ふたつ、みっつとヒラを打たせたところで、岩陰から大きな影が動き出し、ミノーを追った。食ったと同時にアワセを入れる。ゴボッ、ゴボッと水面を波打たせながら暴れる魚の抵抗を、伊藤がロッドの溜めで徐々に封じていく。

流れるような動きでネットに収めたのは、43cmの見事なイワナだった。

今から10年ほど前、初めて伊藤のキャストを見た時は衝撃以外の何物でもなかった。コンパクトなモーションから放たれるラインは見たことのない弾道だった。シャープでスムーズ、一切無駄のない美しいキャスト。精度、飛距離、手返し、そのどれもがあまりにハイレベルで言葉を失うばかりだったが、「努力すれば、キャストはきっと上手くなる」そう伊藤は言った。

「昔、自分がやったのは、5回連続で完璧にキャストが決まるまでは次のポイントに進まない、そう決めて1日釣りをするわけ。そこに魚がいなくても5回連続で決めるまでは絶対に動かない。後ろから釣り人が次々とやって来ても、先のポイントが潰れても、その場でキャストを続けた(笑)。いっさい妥協することなく強い気持ちで取り組めば、絶対に上手くなるんだ。キャストがきちんと出来て初めて、魚との駆け引きに集中できるんだよ」

|

|

|

|

| 「釣り人生のベストワンを追い求めて」 伊藤秀輝 #34 |

2011年9月、岩手県

文と写真=佐藤英喜

TACKLE DATA

rod:Expert Custom EXC560ULX/ITO.CRAFT

reel:Cardinal 3/ABU

line:Super Trout Advance 5Lb/VARIVAS

lure:Bowie 50S proto model/ITO.CRAFT

|

|

ある世界的な冒険家について書かれた雑誌の記事を読んでいた時、とても興味深い内容に目がとまった。数々の輝かしい記録を成し遂げてきた彼は、国境をいくつも越え、見知らぬ地に身を投じ、過酷な冒険行におもむく時でさえ、徹底して「現場確認主義」を貫いたという。もちろん、装備や食料に関しては細心の注意を払って準備するものの、これから足を踏み入れようとしている場所とそこでの行動については、行ってみなければ分からないという部分をできるだけ広く取った。

未知なるものと対峙するからこそ人は情報集めに走るのが普通に思える。けれどその冒険家は、情報に頼りすぎることの危険をよく知っており、知識に縛られることを注意深く避けた。「目の前の状況を素直に受け入れる」。それが彼の冒険に向かう際の心構えだった。

そこに書かれてある冒険家の考え方が、伊藤秀輝の釣りと重なって思えた。

ルアー、ロッド、リールといった釣り具はギリギリまで突き詰めながら、こと現場での釣りの組み立てについては、実際に川を見てから判断する部分を大事にする。

水量や水色、魚の反応を直に見て、自らの釣りをきめ細やかにフィットさせていく。そうした現場での鋭い判断力、瞬時の適応力が、現在のますます厳しくなるフィールドの状況にあってなお、コンスタントな釣果を支えている。僕が釣り雑誌の編集者時代に伊藤と知り合ってから10年ほどが経つが、そんな彼の川との向き合い方は微塵も変わっていない。

「例えば15年前、20年前っていうのは、今みたいにインターネットで各地の雨量とか、川の水位や水色をパパッと調べることなんてできなかった。とにかく川に足を運んで、現場で様々なことを判断する。その日がどんな状況であれ、そこで学ぶことがたくさんあった。もちろん、ここ数日間の天候などから川の状況を読むことはできるけど、それでもやっぱり、現場に行ってみなければ判断できない部分はすごく大きいし、そこが重要なんだよ。そういう根本的な心構えは昔も今も変わらないね。ネットで検索して、川が渇水してるから、あるいは濁ってるからと言ってハナから釣りをあきらめてしまう人が今は多いかもしれないけど、そんな時でも現場で得られることは必ずあると思う。大変なくらい渇水してる川でも、まあ水が出た時のようには釣れないとしても、何かしらの糸口や攻め方がそこにはあるんだ。そこで、渇水期ならではの魚の着き場や有効な誘い方を発見できるかもしれない。そうやって経験値を地道に高めていかないと、好条件の一等地でしか釣れないということになってしまう。それでは技も増えない。現場でこそ、釣りの引き出しを増やせるんだよ」

自分の魚は自分で探すということ。言葉の上からでなく、心の底からそう思っていること。自らの力で道を探す高揚感。釣りは、まさに冒険そのものなのだ。

川に立って考えるのは、その日与えられた条件の中で、いかにしてベストな釣りをするかということ。どうしたら、その川の最高のヤマメを釣ることができるか。いつも想定するのは言うまでもなく、極限までにシビアな魚だ。とびきり警戒心が強くて、賢くて、だからこそ大きく成長しえたヤマメ。全ての感覚を研ぎ澄まして、川を静かに釣り上がっていく。

昨年9月の釣行。東北の渓流シーズンも終盤を迎え、フィールド全体に人為的プレッシャーが蓄積している条件は誰もが同じ。それを嘆いても仕方ない。

狙っているのは、この近辺の狭いエリアで育った居着きの大ヤマメ。2年、3年と、ここで多くのルアーマン、エサ釣り師、フライマンと渡り合い、数々の危険を用心深く掻い潜ってきた百戦錬磨の個体に伊藤は至上の価値を見い出している。

ジンクリアの流れの中に、小さいながら宝石のようなヤマメがミノーを追うのが見えた。が、あえて食わせず元の着き場に帰した。とりわけ神経質な大物を狙うのだから、不用意にポイントを荒らすことで余計なプレッシャーを与えてしまうことは極力避ける。

「実際の魚の反応を見ることで、スレの度合いや活性状況をなるべく早くインプットすることが重要。ひと口に魚がスレてると言っても、それにはいくつもの段階があって、それをどれだけ早く、どれだけ細やかに見極められるか。その時の状況によって魚の着き場も追い方も変わるわけだから、釣り人だってそれに合わせて釣りを変化させる必要がある。簡単に釣れる時もあれば、ルアーへの追い方は消極的だけどちょっと誘いを工夫すれば口を使う時もある。誘いの技術もルアーの性能も全て出し切って、ようやく1回だけ反応してくれる時もある。あとは、予測、だよね。9寸クラスの魚でこの追い方なら、尺ヤマメの今日の捕食範囲は10㎝だな、とか。当然、魚の活性が低くスレが進行しているほど、道具の性能の面でも技術の面でもクリアしなければいけない壁はどんどん高くなっていく」

カーブを曲がった先に、いい懐が現れた。絞られた瀬の流れが岩盤に当たって開いている。見たところ最深部で1mほどの深さがある。白泡を伴った流芯が真っ直ぐに走っており、そのヤマメは、まさに白泡の直下に刺さっていた。

ルアーはボウイ50Sのプロト。性能については何度か紹介しているけれど、飛距離、レンジ、アクション、その全ての面においてシビアなシチュエーションを打破するトータルバランスに優れたシンキング・バルサだ。特に誘いの「自由度の高さ」、多彩なヒラ打ちを自在に繰り出せる操縦性は、「より早くヤマメの闘争心を引き出すことができる」と伊藤は言い切る。

アップストリームで放たれたミノーが、流芯の頭に吸い込まれるように着水した。はた目には気付けない微妙な誘いのニュアンスをトゥイッチで表現していく。

次の瞬間、息が止まった。目の前で青いパーマークを色濃くまとった大きな魚体が、ぶわっ!とひるがえった。バイトには至らず、ミノーがティップに帰ってくると、何事もなかったかのように白泡の流芯が音を立てて走っている。首からぶら下げていたカメラを慎重に構えた。一度高まった魚の興奮が冷めてしまわない内に、警戒心がぶり返さない内に、すぐさま伊藤がミノーを投げ入れる。

2投、3投…、狭い狭い捕食範囲の中で、ミノーを繊細に躍らせる。一瞬でも「死に体」を作ったらきっとそれで見切られる。そしてまた最悪のミスバイトを防ぐために、ミノーは激しくぎらつかせながらもヒラ打ちの支点は動かしすぎないよう絶妙にコントロールしている。

アワセが決まった瞬間は、ラインが何らかの違和感を伝達する前に、本能的に伊藤の体が動いた感じだった。ゴーロクULXのベリーとバットが七転八倒して暴れる大ヤマメのトルクをしっかり受け止めた。完璧に乗せた。この状態から伊藤が魚をバラしたことは僕は見たことがない。勝負ありだ。

伊藤のネットに横たわったヤマメはとてつもない大きさで、メジャーを当てると41㎝もあった。この渓谷の限られた水域で生まれ育ち、今までどれほどの危機に身をさらしてきたのか。その生きる環境の厳しさが内から滲み出しているような色合い、シャープな体躯。雰囲気はまさに山深い谷で釣れる色の濃い居着きのヤマメそのもので、パーマークも鮮やかに残している。しかも、細かいパーマークが腹部全体を覆うマダラだ。

その魚はいかつく鼻の落ちた雄で、マクロレンズでその目を覗き込むと険しい顔付きとは裏腹に、まぶたを彩るグリーンがとても鮮やかで優雅な気品を漂わせた。例えるなら、周囲の森を映し込んだジンクリアの深淵と同じ色をしていた。

釣りをしない人からしたらどれも同じに見えるかもしれないヤマメの中に、僕らヤマメ好きの釣り人は一尾一尾の違い、サイズだけではない価値を見い出す。

この川のポテンシャルを凝縮した「ベストワン」と呼ぶにふさわしい一尾が伊藤のネットに収まった。

魚を眺めながら感慨深げに伊藤が言う。

「これこそがもっとも価値のある本物の大ヤマメだよ。出会える確率はほんのわずかだけど、こういうヤマメが確かにいるから、釣りを続けられるんだよな」

これまで様々なタイプの大ヤマメを釣り上げてきた濃密な経験が、彼の言葉の背後に生きている。

「遡上型のヤマメとは明らかに異なるグロテスクな迫力、険しさがある。マスの血がまったく混じらない系統、ヤマメ100%の血でここまで大きく育った居着きの個体、古代からのヤマメの歴史を感じさせてくれる本当に貴重な魚だね」

撮影の手を休め、周囲の深い森に目を向けると、この豊かな山の自然こそが素晴らしい魚を育んでいることに改めて感謝の気持ちが湧いた。ヤマメは、その環境の体現者だ。

ふと、浅瀬で息を落ち着かせているヤマメを見ていると、目にしたことのない数百年前の光景がそこにあるような気がした。

伊藤秀輝のひとつの冒険が完結し、そしてここから、また新しい冒険が始まる。

【付記】

居着きのヤマメ。しかも、その狭い水域で40cmを超えるまでに成長した大ヤマメ。腹部全体まで細かいブルーのパーマークに覆われたマダラ系の雄。過去に一度だけ、こうしたヤマメを目の当たりにしたことがあります。2005年秋、トラウティストvol.14の取材釣行で伊藤が釣り上げた43㎝の本ヤマメ。今回の41㎝と非常に似た個性の忘れがたきヤマメです。魚の価値を測るモノサシは人それぞれですが、僕はこの2本のヤマメに震えるほどの感動を覚えました。伊藤自身が宝探しに例えるほど出会う確率の低いヤマメを、二度もカメラに収めることができて、なんて幸せ者なんだろうとココロから思う次第です。

|

|

|

|

| 「釣れるミノー、その背景にあるもの」 伊藤秀輝 #33 |

2011年8月、岩手県

文と写真=佐藤英喜

TACKLE DATA

rod:Expert Custom EXC510ULX/ITO.CRAFT

reel:Cardinal 3/ABU

line:Super Trout Advance VEP 5Lb/VARIVAS

lure:Emishi 50S 1st Type-Ⅱ[AU]/ITO.CRAFT

|

|

渓流を歩きながら、伊藤がこんな話を切り出した。

「ミノーのアクションにもいろいろあるけど、ヤマメの好む動きっていうのがあるんだ」

いろんなフィールドのさまざまな状況で、たくさん魚を釣ることで見えてくるものがある。ヤマメの反応とルアーのアクション、その相関関係が浮かび上がってくる。

これまで積み重ねた数多くのヒットシーンから学んできたことを、伊藤は自らがデザインするミノーのアクションにフィードバックしてきた。魚が「釣れる」「釣れない」、その狭間にある謎に長く挑み続けてきた釣り師としての経験が、まさしく釣れるミノーを生んできた。

そして、伊藤はこう続けた。

「その、魚が好むアクションというのは、一般的にはミノーの自重が重くなればなるほど失われていくものなんだ。そこがいわゆるヘビーシンキングの難しさ」

例えば、蝦夷50Sファースト・タイプⅡというミノーがある。5㎝ボディに4.4gの自重を持つこのヘビーシンキングが高い実績を出し続ける理由が、伊藤の言葉のなかにある。つまり、重さの割に、彼の理想とするアクションを犠牲にしていないのだ。

今やもう、レンジさえ合えば釣れるというそんなイージーな状況にはなかなか巡り会えない。ただ単にルアーを沈めるだけでは、魚を余計にスレさせるし、次への展開にまで大きくダメージを与える。

ヘビーシンキングとしての有効性を保持しつつ、そこに「魚の好むアクション」を残しているからこそ、釣れる。素材自体が豊かな浮力を有するバルサミノーのようにはいかないまでも、蝦夷50Sファースト・タイプⅡは、シビアなセッティングによってこの重さのプラスチックミノーとしては常識外のアクションを実現しているのである。

「当たり前のモノはいらないんだ。これぐらいウエイトがあると、コケやすかったり、ワンアクションごとの戻りが遅かったりするのが普通だけど、そういう常識の枠を完全に超えてるミノーだよ。トゥイッチの細かい変化、バリエーションにも反応して、しっかりとヒラを打ってくれる。きちんと操作できて、ヤマメの好む泳ぎを演出できる。そういうミノーでなければ自分としては開発する意味がないし、フィールドで使う意味がない」

8月のある日の釣行。しばらく日照り続きで渇水した川を釣り上って行くと、上流に堰堤が見えた。堰堤直下は広さと深さを持ったプールになっている。河川規模からしたら期待せずにはいられない大きなフトコロだが、こういう大場所を釣る難しさもまた、想像に難くない。

やはり分かりやすいフトコロだけに、ひっきりなしに釣り人が竿を出しているのだ。きっとプールのどこかにいるはずの尺ヤマメは、これまで数々のルアーを見切ってきたツワモノだと想像できる。

いつものことだが、大場所だからといって釣りが雑になることは絶対にない。

蝦夷50Sファースト・タイプⅡをスナップにセットし、その圧倒的飛距離を生かして堰堤直下の白泡にきれいに着水させる。そして、神経の行き届いた細やかなトゥイッチでヒラを打たせていく。

水中の様子やミノーの動きを目視することはできないが、ロッドの感度と、何よりカーディナルの「目」としての役割が、プールのなかで起こっている微妙な水流の変化やそこにあるミノーの状態を、伊藤の手のなかにハッキリと感じ取らせている。

だからこそ、ミノーに与えた泳ぎの性能を最大限に引き出すことができる。

10投近くしただろうか。静かに誘いを掛けていた伊藤が突然、鋭い動きでアワセの構えを取った。しかしロッドが魚の重みを捉えることはなく、何も起こらなかった。

次のキャスト、同じラインを通すも反応はない。さらにもう一度通す。水中で生じている見えない攻防、その駆け引きに意識を集中させ、ミノーを自在に操作する。

「こういう堰堤プールの攻め方はいろいろあるけど、ここは常にプレッシャーが高くて、プールのド真ん中や開きに大きなヤマメがいることはまずない。今回は白泡の下に身を潜めていた魚を誘って誘って、白泡からの流れが巻いてる筋の変わり目で食わせるイメージ。その通りの誘いで食ってきたね」

押さえ込むようなアタリにすかさずアワセを入れ、バットパワーで寄せてくると、そのヤマメは手前1mのところで盛大に水しぶきを上げ、中層でギラリと身をひるがえした。いいサイズだ。底への突っ込みを何度かロッドワークでかわすと、尺を超えた素晴らしいヤマメが伊藤のネットに収まった。ネットのなかを覗き込むと、美しいパーマークを浮かべた雄の夏ヤマメが息を荒げていた。

酷暑を吹き飛ばす必然の一尾が、伊藤のネットに収まっていた。

|

|

|

|

| 「ボウイ50S・インプレッション」 伊藤秀輝 #32 |

2011年9月、岩手県

文と写真=佐藤英喜

TACKLE DATA

rod:Expert Custom EXC510ULX/ITO.CRAFT

reel:Cardinal 3/ABU

line:Super Trout Advance VEP 5Lb/VARIVAS

lure:Bowie 50S proto model/ITO.CRAFT

|

|

昨年、伊藤秀輝の渓流シーズン終盤戦は、ボウイ50Sのプロトモデルと共にあった。実際に現場で試しながら、伊藤はこの新しいバルサミノーにどんな性能を感じたのだろう。

はじめに、ボウイ50Sの大きな特長のひとつである飛距離について話を聞いた。

「まず、同じ5㎝のバルサ蝦夷と比べて、キャストにぜんぜんストレスがない。ボウイのプロトの方が0.4g位重くなっているけど、その重量の差でだいぶ飛距離は違ってくるし、何よりボウイは飛行姿勢がすごくいい。この飛行姿勢の良さっていうのは、釣りをする上で沢山のメリットを生むんだよ。ラインの放出スピードが速まって、後半が伸びる。だからサミングのタイミングも取りやすいし、ライントラブルもない。着水からの立ち上がりも良くなる。もちろん風の影響を抑えることもできる。ショートレンジのピンスポットキャストからマックスの力で投げるロングキャストまで、狙った通りの弾道できれいに飛ばせるよ。それにちょっと細かい話をすれば、従来のバルサでは特に中途半端な距離を打つ時、6~7割のパワーで投げる距離で、コントロール性がシビアというか、気の抜けない部分があったんだ。ロッドがULXであればなおさらそう。その点ボウイ50Sはどの距離でも、面白いくらいにキャストが決まる」

伊藤のキャスティング技術の高さは言うまでもないが、その飛距離や精度をより高めてくれるのがルアーやロッドの性能であり、ボウイ50Sはこれまでのバルサミノーにはない非常に高いキャスタビリティを備えているのだ。これは誰にとっても、間違いなく大きな武器になる。

「そしてボウイ50Sは、これだけのキャスティング性能を持ちながら、泳ぎの面でのバルサの良さ、ハイレスポンスな動きを十分に生かせるセッティングになってる」

単純に飛距離だけを求めれば、重量を増しウエイトの重心をボディ後方へ持っていけば話は解決するのだけど、それでは狙った泳ぎ、アクションが死んでしまう。その点についても、ボウイ50Sはとてもシビアなバランスを克服している。

「使った印象としては、泳ぎの『キレ』の部分を多く持たせているから、どんな流れにも対応できる。アップストリームはもちろん、速い流れをサイドやダウンで攻めるのにも使いやすい。一般的にはアップや止水でのデッドスローを優先すると、リップが水を噛み過ぎてサイド、ダウンでは浮きやすくなるものだけど、それを抑えつつ、ルアーを『キレ』で泳がせている効果として、トゥイッチをかけるとさらにヒラ打ちの展開に持っていきやすい。もう、いくらでもヒラを打たせられるよ。使っててこれは本当に面白い。ワントレースの中に食わせのタイミングを他のルアーより多く入れられるし、魚のツボを刺激するのにも手数が掛からない。例えば、今まで口を使わせるのに6投してたところが3投で決まるとか。より早く魚の闘争心を引き出すことができる。ということはね、それだけ釣り人が大事な場面でミスをする確率も減るんだよ。レンジの面でも、流れの強い所で連続してヒラを打たせる時はルアーの浮き上がりを気にするものだけど、ボウイはそれがないから魚にしっかり集中できる。バルサミノーならではの安定感もあるし、釣り人の操れる範囲も広くなっている。車で言えば、ストレートも速い、コーナーも速い、タイトなワイディングならもっと速い。そんな車に乗ったら面白いに決まってるし、一度このルアーを使ったら、もう手放せないな」

昨年秋、伊藤はボウイ50Sによって素晴らしいヤマメを数本手にしているが、ここに紹介している写真のヤマメもその内の一尾だ。少しずつ空気が秋っぽくなってきた岩手の渓谷、その日は減水気味のクリアウォーターに強い日射しが差し込んでいた。

そこそこ規模のある淵で、アップクロスで誘いを掛けていると3投目に、そのヤマメは現れた。

「見た時は40cmあるかなと思った。ただ、一応ミノーを追ってはきたけど、横にも縦にも距離が開いてた。ルアーの40cmくらい下の層をチェイスしてきたよね。どう見てもそのまま食う感じではないし、この立ち位置では厳しいなと」

完全に追い切る前にそのヤマメを元の着き場へと戻し、伊藤は少し上流へ回り込み、サイドクロスでボウイ50Sを静かに投げ入れた。(補足しておくと、このクリアな淵で始めからサイドの立ち位置を取ることは魚に気づかれるリスクが高かったのだ)

決着がついたのは、立ち位置を変えて5投目のこと。

サイドからのヒラ打ちでミノーのボディを大きく倒しながらアピールさせると、流芯に入る手前辺りで、ギラァッと身をよじり興奮するヤマメが見えた。そして流芯のど真ん中で、ドスンっ!と来た。赤みを帯びた大きなヤマメが中層で、ごねっ、ごねっ、ごねっ、と身体をひねる。大型ヤマメ特有のファイトだ。バットパワーを使ってアワセを決めた伊藤のロッドが力強く絞り込まれた。

「これまでの経験から言うと、他のルアーだったら食わせるまでにもっと時間が掛かってたのは間違いないし、流芯の真ん中じゃなく、手前まで魚が寄って来た所で食わせのタイミングが一回あるかないか、という紙一重の勝負だったと思う」

完璧なコンディションを誇る極太の39cmが、伊藤のネットに収まった。

伊藤に限らず、今やほとんど全てのフィールドで、「スレた魚をいかにして釣るか」ということが大きなテーマとなっている。

「現在市場にはたくさんの扁平ミノーがあるけど、引きやすさと安定感を優先してか、トゥイッチしても角度の浅いヒラしか打たないし、ヒラを打つまでのタイムラグと引く距離を必要とするセッティングが多い。それでは扁平ボディの特長を生かしきれていないと思うんだ。当然そのようなセッティングでは、トゥイッチしながらラインを巻き取る量が多くなるし、その分ミノーがどんどん魚から離れていってしまう。何より誘いのギアが致命的に少ないから、ヒラ打ちもワンパターンなものにしかならない。自分の釣果にしたら今の半分以下になるんじゃないかな。やっぱり自分の引き出しにある技をルアーが次々と演出してくれるからこそ釣れるんだよ。ボウイ50Sは、使ってもらえば分かると思うけど誘いのギアがすごく多い。だからポイントや魚の様子に合わせてヒラ打ちを多段階にシフトチェンジできる。釣果を上げる意味でも、釣りを楽しむ意味でも、そして腕をより上達させる意味でも、ボウイの性能はとてつもなく大きな役割を果たすと思うよ」

【付記】

ヤマメの棲むフィールドは、止まることなく変化し続けています。僕ら釣り人にとっては、ほとんどのことがマイナスの方向へと加速度的に変わっています。いいヤマメを手にすることがどんどん難しくなっている。それは事実だと思います。その最も大きな要因は僕ら自身による人為的プレッシャー。その壁を越え続けるために、道具の進化が、ボウイ50Sがあります。

|

|

|

|

| 「二度追わせ」その2 伊藤秀輝 #31 |

2011年9月、岩手県

文と写真=佐藤英喜

TACKLE DATA

rod:Expert Custom EXC510ULX/ITO.CRAFT

reel:Cardinal 3/ABU

line:Super Trout Advance VEP 5Lb/VARIVAS

lure:Balsa Emishi 50S[ITS]/ITO.CRAFT

|

|

前回の記事でスポットをあてた『二度追わせ』。一度ルアーを追ったヤマメに「あえて」口を使わせず、元いた着き場にいったん魚を帰して、二度目以降のチェイスでよりがっちりとルアーにバイトさせるという伊藤ならではの戦略だ。もちろん、最初のチェイスでしっかりルアーを噛んでくれる魚ならばそのまま食わせのアクションを決めて口を使わせるのだが、警戒心の強いヤマメほど何かを疑いながらルアーを追ってくる。そのチェイスを見て、「このまま食わせたらルアーを噛む力が弱いな。バレる確率が高いな」と判断したら伊藤は、それがいい魚であるほど慎重に事を進める。違和感を与えないようヤマメを意図的に着き場へと戻し、そして、より確実に釣るために立ち位置やルアーの着水点、泳がせ方を微調整する。瞬時に魚の表情を読み取る目と、状況に合わせて正確に釣りを修正する判断力と技術が求められる究極にテクニカルな芸当を何度も目の当たりにしてきた。

そんな『二度追わせ』を伊藤は何気ない顔で、自分の釣りの一部として当たり前にこなしてしまうわけだが、見れば見るほど、話を聞けば聞くほど、そこには途方もない釣り師の経験が凝縮している。

まず、最初のチェイスで釣り人の存在を気付かれては全てが台無しになってしまうので、ヤマメに違和感を与えないようにUターンさせなければならない。ミノーのアクションに魚の意識を集中させつつ、わざと食わせない。本当に紙一重の操作だ。

「トゥイッチで魚の注意を引き付けることはもちろん大事。賢いヤマメは、ルアーのアクションに飽きると周りにいる釣り人の姿を探そうとするからね。でも、『二度追わせ』で釣る時は、そこで魚を興奮させ過ぎてもダメなんだ。1回のトレースで燃えさせ過ぎると次の反応を引き出しづらくなる。二度、三度とチェイスする余力を魚に残してやらないと、着き場に戻す意味がないよね。だから、この態勢で食わせてもバレる確率が高いなって思ったら、ルアーに魚を集中させるだけの誘いに切り替えるんだ」

ルアーフィッシングでヤマメを誘う。その操作をここまで緻密に分析し、実践している釣り人がいることに、僕はただただ驚く。そして言うまでもなくそうしたきめ細やかな技術に、きちんと対応できるロッドやルアーの存在も忘れてはいけない。

「いつも思ってることだけど、道具の性能は常に釣り人の技量の『上』になくちゃいけない。どんなシビアな状況にも対応できるトータルバランスに優れた道具がなければ、そこに技は生まれないんだよ」

昨年の晩夏、岩手の渓流にて。

40㎝を超える大ヤマメが釣り人の技と、それを引き出す道具によって釣り上げられた。

そのヤマメは、淵の流芯が通る最も深く掘れた中心部ではなく、あまり流れの効いていない対岸奥のボサ際に着いていた。流れには立ち込まずアップクロスで伊藤がバルサ蝦夷をキャストすると、キラキラと明滅を繰り返すミノーの背後にゆっくりと、すーっと大きなヤマメが現れた。

「もう1m位追ったところで判断したね。この追い方ではこの1回のトレースで釣るのは厳しいなと。このまま無理に食わせたって、中途半端な噛み方になってバレる可能性が高い。より深くバイトさせて、確実に手にしたいヤマメだった」

チェイスしたヤマメが釣り人の足下まで近づいてくる前に、トゥイッチを緩めて魚を元の着き場に戻す。後ろから見ていて、いつもながらもう追ってこないかもしれないリスクにドキドキしてしまうのだが、伊藤に迷いはない。『二度追わせ』は、再びルアーを追わせることができる確信と、そのヤマメを確実に釣るための2投目以降の明確なビジョンがあるからこその安全策だ。

ルアーをピックアップした伊藤は素早く立ち位置を変え、よりサイドクロスに近い角度からすぐさま次のキャストを放った。

「誘いにはいろんなパターンがある中で、魚がミノーを後ろから追ってきた場合よりも、ミノーのフラットな面をサイドから見せる誘いの方がヤマメの興奮は引き上げやすいんだ。それと二度追わせには手返しの速さも重要で、一度高まりかけた興奮が残っているうちに速攻で仕掛ける。魚の警戒心を高めさせてしまう『間』を極力与えないことだよ」

ヤマメの追い方がさっきとは明らかに違った。見るからにヤル気が高まっている。誘って誘って、ヤマメのテンションをピークまで盛り上げたところでミノーを一瞬止めて口を使わせた。それでもヤマメがくわえたのはテールフックのみ。きわどい駆け引きだった。冷静なやり取りで無事ランディングに成功したが、もし最初のチェイスで無理に興奮させて足下まで追わせてしまっていたらどうなっていたか。きっと釣り上げるのは難しかったに違いない。

ますますシビアになっていくこれからのフィールドでも、僕ら釣り人にできることはまだたくさんある。伊藤のヤマメ釣りはそれを物語っていると思う。

「人が努力することに限界はないからね」

伊藤のランディングネットに、薄っすらと紅をまとった41cmのヤマメが収まった。

|

|

|

|